Die Post im Bundestag

Plenarprotokoll 13/157 vom 20.02.1997

Zusatztagesordnungspunkt 5:

Aktuelle Stunde auf Verlangen der Gruppe der PDS betr. Sorge um Arbeitsplätze und Leistungsabbau bei der Post

Seiten 14141 - 14156

Plenarprotokoll 13/178 v. 05.06.1997

Tagesordnungspunkt 10:

a) Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Postgesetzes (PostG) (Drucksache 13/7774)

b) Antrag der Abgeordneten Hans Martin Bury, Gerd Andres, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der SPD: Infrastruktur sichern, Wettbewerb fördern - Grundsätze zur Neuordnung des Postsektors (Drucksache 13/4582)

c) Antrag der Abgeordneten Dr. Manuel Kiper, Elisabeth Altmann (Pommelsbrunn), Simone Probst und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

Dienstleistungen für das 21. Jahrhundert: Vom Postamt zum Bürgerservice (Drucksache 13/6556)

d) Antrag der Abgeordneten Gerhard Jüttemann, Wolfgang Bierstedt, Eva Bulling-Schröter, Dr. Gregor Gysi und der Gruppe der PDS:

Fortschreibung und Sicherung von sozialen Standards und Leistungsgarantien im Postgesetz (Drucksache 13/7094)

e) Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Post und Telekommunikation zu dem Antrag der Abgeordneten Hans Martin Bury, Arne Börnsen (Ritterhude), weiterer Abgeordneter

und der Fraktion der SPD: Remailing unterbinden - Arbeitsplätze in Deutschland sichern (Drucksachen 13/4448, 13/6550

Seiten 16076 - 16087

Plenarprotokoll 13/197 v. 09.10.1997

Tagesordnungspunkt 7:

a) Zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Postgesetzes (Drucksachen 13/7774, 13/8702)

b) Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Post und Telekommunikation - zu dem Antrag der Abgeordneten Hans Martin Bury, Gerd Andres, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der SPD:

Infrastruktur sichern, Wettbewerb fördern - Grundsätze zur Neuordnung des Postsektors

- zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Manuel Kiper, Elisabeth Altmann (Pommelsbrunn), Simone Probst und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

Dienstleistungen für das 21. Jahrhundert: Vom Postamt zum Bürgerservicebüro

- zu dem Antrag der Abgeordneten Gerhard Jüttemann, Wolfgang Bierstedt, Eva Bulling-Schröter, Dr. Gregor Gysi und der Gruppe der PDS:

Festschreibung und Sicherung von sozialen Standards und Leistungsgarantien im Postgesetz (Drucksachen 13/4582, 13/6556, 13/7094, 13/8702)

Seiten 17782 - 17802

Plenarprotokoll 13/210 v. 11.12.1997

Beschlussempfehlung des Ausschusses nach Artikel 77 des Grundgesetzes (Vermittlungsausschuss) zu dem Postgesetz (Drucksachen 13/7774, 13/8702, 13/8800, 13/9420)

Post soll 5-jährige Exklusivlizenz für Briefe unter 100 Gramm erhalten

05.03.1997

Der Deutschen Post AG soll für die Zeit vom 1. Januar 1998 bis zum 31. Dezember 2002 eine Exklusivlizenz für Briefsendungen von weniger als 100 Gramm erteilt werden. Darauf einigte sich die Koalitionsrunde (CDU/CSU und F.D.P.) am 18. Februar 1997 bei den Verhandlungen über den Entwurf eines neuen Postgesetzes.

Ursprünglich war im Entwurf für ein neues Postgesetz eine 5-jährige Exklusivlizenz zugunsten der Deutschen Post AG für Briefe bis 350 Gramm vorgesehen. Bundespostminister Dr. Wolfgang Bötsch zeigte sich mit dem Kompromiss zufrieden. „Die Exklusivlizenz sichert in der Übergangsphase vom Monopol zum Wettbewerb die Infrastrukturleistungspflicht durch die Deutsche Post AG und ermöglicht es dem Unternehmen, den Strukturwandel zu meistern”, sagte der Minister.

Nach dem Postgesetz-Entwurf ist die Beförderung von Briefsendungen von 100 Gramm und höher ab 1. Januar 1998 grundsätzlich jedermann gestattet, sofern er hierfür eine Lizenz beantragt und erhalten hat. Die Exklusivlizenz erstreckt sich nicht auf den Markt der Massensendungen (Infopost). Dieser Bereich soll mit Inkrafttreten des Gesetzes ab 1. Januar 1998 vollständig dem lizenzierten Wettbewerb geöffnet werden. Derzeit ist der Markt für Infopost oberhalb von 100 Gramm für lizenzierte Wettbewerber frei. Künftig soll die Gesamtheit der Lizenznehmer zu der in Artikel 87 f des Grundgesetzes vorgesehenen Grundversorgung mit Postdienstleistungen beitragen.

Zum Koalitionsbeschluss äußerte sich die Deutsche Post AG sehr kritisch. Daraufhin ging der Minister am 18. Februar 1997 mit folgender Erklärung an die Öffentlichkeit:

„Auf großes Unverständnis meinerseits stößt die Erklärung der Deutschen Post AG zum Beschluss der Koalitionsrunde zum neuen Postgesetz. Die Deutsche Post AG mußte spätestens mit der Entscheidung zur Privatisierung der Postunternehmen und der Grundgesetzänderung von 1994 wissen, dass einer Umwandlung in eine Aktiengesellschaft Marktliberalisierungsschritte folgen würden.

Die vorgesehene Exklusivlizenz ist als Ausnahme von der ordnungspolitisch richtigen Entscheidung für eine Marktliberalisierung zu sehen. Die von der Koalitionsrunde getroffene Festlegung ist weder Anlass für polemische Stellungnahmen noch für die Ankündigung erneuter Portoerhöhungen, bevor die vom Regulierungsrat zum 1. September 1997 genehmigte Erhöhung in Kraft getreten ist.”

Am 5. März 1997 beschloss das Bundeskabinett den vom Bundespostminister vorgelegten Gesetzentwurf. Das neue Gesetz ist erforderlich, da das derzeit geltende Postgesetz und mit ihm das derzeitige Briefmonopol am 31. Dezember 1997 außer Kraft treten.

Post erhält 17,5 Prozent an der Deutschen Postbank

07.05.1997

Am 27. Februar 1997 haben sich die Vertreter der Koalitionsparteien über die künftige Zusammenarbeit der Deutschen Post AG und der Deutschen Postbank AG im Wesentlichen auf folgende Punkte geeinigt:

- Der Deutschen Post AG wird zum 1. Januar 1999 ein Paket Postbank-Aktien in Höhe von 17,5 Prozent im Wege der Kapitalerhöhung durch Sacheinlage angeboten. Durch Änderung der Satzung der Deutschen Post AG und im Vertrag über die Übertragung des Aktienpakets wird zu regeln sein, dass die Obergrenze der Beteiligung der Deutschen Post AG an der Deutschen Postbank AG die Grenze von 17,5 Prozent nicht übersteigen darf.

- Zur Abgeltung der Schalterdienstleistungen soll die Postbank einen Betrag an die Deutsche Post AG abführen, der die nach dem Grundlagenvertrag zwischen Post und Postbank vom 4. November 1996 zu berechnenden Beträge um 37,5 Millionen DM jährlich übersteigt.

- Der Kooperationsvertrag zwischen Deutscher Post AG und Deutscher Postbank AG soll bis zum 17. März 1997 unterschriftsreif vorliegen.

Nachdem sich die beiden Bundespost-Unternehmen bis zu diesem Termin nicht einigen konnten, erklärte der Staatssekretär im Bundesministerium für Post und Telekommunikation, Gerhard O. Pfeffermann, am 11. April 1997 in Bonn: „Es ist völlig unverständlich, dass die Unternehmen die Zeit nicht genutzt haben, sich in den wesentlichen Fragen der Inanspruchnahme des Schalternetzes der Deutschen Post AG durch die Deutsche Postbank AG und der hierfür zu zahlenden Vergütung zu einigen.”

Er kündigte an, die Bundesanstalt für Post und Telekommunikation (BAnstPT) werde nun bis 21. April 1997 einen Entwurf für einen Kooperationsvertrag fertigstellen und den beiden zerstrittenen Schwestern vorlegen. Den Unternehmen werde dann eine Erklärungsfrist bis zum 30. April 1997 eingeräumt.

Am 7. Mai 1997 haben schließlich die beiden Schwester-Unternehmen den von der BAnstPT vorgelegten Kooperationsvertrag unterzeichnet. Für die Deutsche Post AG unterzeichneten Vorstandsvorsitzender Dr. Klaus Zumwinkel und Vorstandsmitglied Dr. Hans-Dieter Petram, für die Deutsche Postbank AG die Vorstandsmitglieder Achim Scholz und Rainer Neumann das Vertragswerk. Bundespostminister Wolfgang Bötsch dazu: „Es ist sichergestellt, dass die Deutsche Postbank und die Deutsche Post selbstständige Unternehmen bleiben und die Post die Postbank nicht beherrscht.”

Gegenstand des Kooperationsvertrages ist der Vertrieb von Leistungen und Produkten der Postbank in der Bundesrepublik Deutschland über das stationäre Vertriebsnetz der Post. Die bisherige Zusammenarbeit beruhte auf der Rahmenvereinbarung zwischen Post und Postbank vom 23. August 1993 nebst Nachtrag vom 6. Juni 1994 über ein gemeinsames Vertriebskonzept, der Abgeltungsvereinbarung vom 19. April 1994 sowie weiteren Sondervereinbarungen.

Zur Regelung ihrer künftigen Zusammenarbeit hatten beide Unternehmen am 4. November 1996 einen Grundlagenvertrag für die Kooperation geschlossen. Mit dem nun geschlossenen Vertrag werden die im Grundlagenvertrag niedergelegten Grundsätze konkretisiert und ergänzt. Danach vertreibt die Postbank auch künftig exklusiv Finanzdienstleistungen über das Vertriebsnetz der Post. Geregelt sind mit dem Vertrag auch die Abgeltungszahlungen der Postbank an die Post sowie die künftige Ausgestaltung des Vertriebsnetzes der Post.

Die Finanzdienstleistungen sollen durch neue Produkte ergänzt werden. Die Postbank ist berechtigt, Produktpartnerschaften einzugehen. Die Auswahl der Partner bedarf der Zustimmung der Post.

Auf Basis der Transaktionsmengen von 1996 zahlt die Postbank für die Inanspruchnahme des stationären Vertriebsnetzes der Post 1,14 Milliarden DM. Dieser Betrag verringert sich jährlich bis zum Jahr 2000 um eine Rationalisierungsvorgabe von je 8 Prozent und im Jahr 2001 von 13 Prozent. Über die jährliche Abgeltungssumme hinaus zahlt die Postbank einen jährlichen Beitrag in Höhe von 37,5 Millionen DM.

Die Ausgestaltung des Filialnetzes obliegt der Post. Dabei hat sie auf die Belange der Postbank Rücksicht zu nehmen. Zugesichert wird eine Mindestzahl von stationären Vertriebspunkten: Bis zum Jahr 2000 wird die Post mindestens 12.000 und bis zum Ablauf der Exklusivlizenz und darüber hinaus mindestens 10.000 solcher Vertriebspunkte unterhalten.

Aus Protest gegen die Unterzeichnung des Vertrages durch seine beiden Vorstandskollegen hat der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Postbank AG, Dr. Günter Schneider, sein Vorstandsamt niedergelegt.

Postminister legt Grundstein für das Haus der Philatelie und Postgeschichte

12.03.1997

Mit 3 symbolischen Hammerschlägen legte der Bundesminister für Post und Telekommunikation, Dr. Wolfgang Bötsch, am 12. März 1997 in Bonn den Grundstein für das Haus der Philatelie und Postgeschichte. In dem Gebäude, das im Januar 1998 bezugsfertig sein soll, werden künftig die Geschäftsstellen der Stiftung zur Förderung der Philatelie und Postgeschichte sowie des Bundes Deutscher Philatelisten untergebracht sein.

Herausgabe von Briefmarken bleibt hoheitliche Aufgabe

Juni 1997

Bei der Eröffnung der nationalen Postwertzeichenausstellung NAPOSTA sagte der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Post und Telekommunikation, Dr. Paul Laufs, zu möglichen Auswirkungen der Einführung der EURO-Währung auf die Herausgabe der Postwertzeichen: „Die derzeitigen Planungen sehen vor, dass die deutschen Postwertzeichen auch nach der Einführung einer europaweiten Währung weiterhin die Herkunftsbezeichnung 'Deutschland' tragen und wie bisher vom Staat herausgegeben werden. Hinsichtlich des Nennwert-Aufdrucks wird sich keine augenfällige Änderung ergeben, da statt der Angaben über den Wert der Marke in Pfennig die jeweiligen Werte der neuen europaeinheitlichen Währung auf den Marken angegeben werden. Ob die derzeit gültigen Postwertzeichen nach der Umstellung von DM auf EURO weiterhin gültig bleiben oder ihre Gültigkeit verlieren, wird zur Zeit geprüft.... Das neue Postgesetz stellt sicher, dass die Herausgabe von Briefmarken eine hoheitliche Aufgabe bleibt, die von einem Bundesministerium wahrgenommen wird.”

Deutsche Post und Deutsche Postgewerkschaft einigen sich auf Sanierungskonzept Frachtpost

Februar 1997

Die Deutsche Post AG und die Deutsche Postgewerkschaft haben sich Ende Januar 1997 nach intensiven Verhandlungen auf ein zukunftsorientiertes Maßnahmenpaket zur Sanierung der Frachtpost geeinigt. In einer gemeinsamen Presseerklärung gaben die Verhandlungspartner das Ergebnis ihrer Abmachungen am 29. Januar 1997 der Öffentlichkeit bekannt.

Danach wird die Vereinbarung schon kurzfristig zu Kostenentlastungen für das Unternehmen führen. So wird für die befristete Neueinstellung ungelernter Arbeiter eine niedrigere Lohngruppe als bisher üblich eingeführt. Ein bislang noch gewährter freier Tag zur Arbeitszeitverkürzung entfällt. Außerdem soll bei Fracht und Brief Stückentlohnung eingeführt werden.

Im Gegenzug erklärte sich das Unternehmen zu einem Verzicht auf betriebsbedingte Beendigungskündigungen in der Sparte Frachtpost bis zum 31. Dezember 2000 bereit. Die Deutsche Post AG verzichtet auf die Bildung einer Tochtergesellschaft und für 1997 auf den Einsatz von Subunternehmen. Danach wird Outsourcing in kontrolliertem Umfang zugelassen. Ein Eingriff in die laufenden Einkommen der Beschäftigten findet nicht statt.

Beide Seiten bezeichneten dieses Verhandlungsergebnis als tragfähige Lösung für die Beschäftigten wie für die Deutsche Post AG.

Wichtiger Erfolg der Post im Remailing-Verfahren

April 1997

Der Versand von Inlandspost über das Ausland, das sogenannte Remailing, verstößt nach Auffassung des Oberlandesgerichts (OLG) Frankfurt am Main gegen geltendes Recht. Damit ist die Rechtsauffassung der Deutschen Post AG erneut bestätigt worden.

Durch das Remailing, bei dem Inlandspost durch einen inländischen Absender über ein ausländisches Postunternehmen nach Deutschland versandt wird, entstehen der Deutschen Post AG gravierende wirtschaftliche Nachteile. Denn aufgrund veralteter internationaler Abmachungen (Weltpostvertrag) erhält das deutsche Postunternehmen für jeden Brief, der aus dem europäischen Ausland eingeht, allenfalls rd. 40 Pfennig vom jeweiligen ausländischen Postunternehmen als sogenannte Endvergütung. Die Kosten für Sortierung, Transport und Zustellung in Deutschland liegen aber wesentlich höher.

Verschiedene deutsche Versender haben dieses historisch bedingte Ungleichgewicht zum Schaden der Deutschen Post AG und aller deutschen Postkunden gezielt ausgenutzt. In Zusammenarbeit etwa mit der niederländischen und der dänischen Post, die kaum Aufwand mit den für Deutschland bestimmten Sendungen haben und deshalb für Remailing-Sendungen niedrigere Preise als bei ihrer eigenen Inlandspost anbieten, werden immer größere Sendungsmengen über die Grenze nach Deutschland geschafft.

Zum Schutz vor diesem illegalen Vorgehen bietet Artikel 25 Weltpostvertrag einem Postunternehmen die Möglichkeit, für derartige Briefe das entsprechende Inlandsporto vom Versender nachzufordern. Dies hat die Deutsche Post in 2 aktuellen Fällen bei den Unternehmen Citicorp Kartenservice GmbH und Gesellschaft für Zahlungssysteme (GZS) getan.

Schon in der Vergangenheit hat die Deutsche Post zahlreiche Prozesse in ähnlich gelagerten Fällen gewonnen. Im April 1997 ist auch das Frankfurter OLG zu der Auffassung gelangt, „dass der Weltpostvertrag in Verbindung mit dem Zustimmungsgesetz des Bundestages der Deutschen Post AG einen Anspruch auf Nachentrichtung der Inlandsgebühren gibt.” Dabei macht das Gericht keinerlei Unterschied zwischen den beiden Varianten des Remailing, dem „physical Remailing” (Sendung wird als Brief ins Ausland verbracht) und dem „non-physical Remailing” (Briefdaten werden elektronisch ins Ausland transportiert und dort erst ausgedruckt).

Die endgültige Entscheidung hat das OLG allerdings noch ausgesetzt. Der Grund: durch eine Vorlage an den Europäischen Gerichtshof (EuGH) soll u.a. noch geklärt werden, ob der laut Artikel 25 Weltpostvertrag nach deutschem Recht gegebene gesetzliche Anspruch auf Nachentrichtung des Inlandsportos in vollem Umfang EG-rechtlich durchsetzbar ist.

Einigung zwischen Post und TNT

30.04.1997

Die Deutsche Post AG und KPN (Koninklijke PTT Nederland NV), Muttergesellschaft des TNT-Konzerns, haben am 30. April 1997 in allen Belangen eine Einigung zur Beendigung des laufenden Rechtsstreites um die Einhaltung des 1995 zwischen der Deutschen Post AG und TNT Netzwerk GmbH (NetLog) geschlossenen Transportvertrages erzielt.

Die Deutsche Post AG hatte den Vertrag mit NetLog über den Transport zwischen den Frachtpostzentren zum 1. Juli 1997 vorzeitig gekündigt, nachdem die niederländische Post die TNT einschließlich NetLog übernommen hatte. Dagegen hatte die niederländische Post gerichtliche Schritte eingeleitet.

Ergebnis der Einigung: TNT veräußert die Geschäftsanteile an NetLog an die Deutsche Post AG. Vom 1. Juli 1997 an führt die Deutsche Post die Frachttransporte in Eigenregie durch. Für Mitarbeiter und Dienstleistungspartner tritt keine Änderung ein.

Grenzüberschreitender Paketversand aus einer Hand

Mai 1997

Die Deutsche Post AG baut in Österreich, Belgien und Polen eigene Transportnetze für den Bereich der Business-to-Business-Pakete (B2B-Pakete) auf. Das Tochterunternehmen der Deutschen Post AG, „International Parcel Post” (IPP), errichtet dazu in Österreich mit dortigen Speditionen ein eigenes Logistik- und Transportnetz und hat in Belgien mit Belgian Parcel Distribution (BPD) sowie in Polen mit der Firma Servisco Joint Ventures mit Mehrheitsbeteiligung vereinbart.

Hintergrund dieser Initiativen: Die Postkunden erwarten auch im internationalen Frachtgeschäft komplette Dienstleistungen aus einer Hand und einen nachweislichen Transportverlauf bis hin zum Empfänger. Dieser Entwicklung trägt die Post mit ihren neuen Aktivitäten auf internationaler Ebene Rechnung.

Neue Postkleidung im Test

Mai 1997

Einige tausend Post-Mitarbeiter in der Brief- und Frachtpostzustellung testeten von März - Mai 1997 2 Versionen einer neuen Postkleidung. Anfang 1998 soll nach Auswertung der Änderungswünsche der Tester die Kleidung bundesweit eingeführt werden.

Die neue Postkleidung wird den Mitarbeitern kostenlos geliefert. Jede Kraft erhält ein jährliches Kleiderbudget, aus dem die neue Kleidung bestellt werden kann.

Verbund-Zustellung wird wieder hoffähig

Juni 1997

Nach der Sparteneinführung wurde vor einigen Jahren die Brief- und Frachtpostzustellung generell getrennt. Angesichts der Stagnation am Frachtmarkt und der Notwendigkeit, die Kosten in der Sparte Frachtpost drastisch zu senken, hat der Vorstand der Deutschen Post beschlossen, die Verbundzustellung wieder überall dort einzuführen, wo es wirtschaftlich sinnvoll und ohne Qualitätsverlust (Laufzeit der Frachtpostsendungen!) möglich ist, insbesondere in den Landzustellbereichen und in kleineren und mittleren Gemeinden.

Deutsche Post und Gewerkschaften vereinbarten in einem Tarifvertrag, zu erproben, die Zustellung von Frachtpostsendungen durch die Briefzusteller mit Stücklöhnen oder auf Wunsch des Zustellers in Freizeit abzugelten. Seit 15. Mai 1997 (zunächst bis Jahresende) werden 3 Modelle der Stückentlohnung bei der Verbundzustellung im Bereich der Frachtpostzentren Bielefeld, Greven, Kitzingen, Neumark, Regensburg und Staufenberg erprobt.

Für jede im Verbund vom Briefzusteller zugestellte Frachtpostsendung ohne Empfangsbestätigung (Infopost schwer und Päckchen) erhält der Zusteller 85 Pfennige (Beamte 70 Pfennige), für jede Sendung mit Empfangsbestätigung 1,10 DM (Beamte 90 Pfennige). Die Stücklöhne sind in den alten und neuen Bundesländern gleich hoch.

In den 27 anderen Frachtpostregionen wird bei der Verbundzustellung die Zustellung von Frachtpost zunächst in Freizeit ausgeglichen: 42 zugestellte Frachtpostsendungen ohne oder 32 Sendungen mit Empfangsbestätigung entsprechen einer Stunde Freizeitausgleich.

Der mit den Gewerkschaften abgeschlossene Tarifvertrag sieht auch bei der reinen Frachtpostzustellung die Stückentlohnung bei Infopost schwer und bei Päckchen vor.

BP-Kfz-Kennzeichen haben ausgedient

Mai 1997

Nach dem Postneuordnungsgesetz (Postreform II) darf die Deutsche Post AG ihre Kraftfahrzeuge nur noch bis längstens 31. Dezember 1997 selbst zulassen. Im Mai 1997 begannen die Regionalen Fahrzeugzentren in Zusammenarbeit mit den örtlichen Kfz-Zulassungsstellen die BP-Nummernschilder gegen die im Bereich der Zulassungsstelle gültigen Kfz-Kennzeichen auszutauschen.

Zuständig ist die Zulassungsstelle, in deren Bereich die jeweilige Post-Niederlassung ihren Sitz hat. Beispiel: Alle Kfz, die zur Niederlassung Frachtpost Feucht gehören (auch die Zustellfahrzeuge bei den Zustellbasen) erhalten Kennzeichen der Zulassungsstelle Nürnberger Land („LAU”).

Dies gilt für die Sparten Briefpost und Frachtpost. Fahrzeuge der Sparte Postfilialen werden wie die Fahrzeuge der Leitenden Angestellten in Bonn zugelassen („BN”). Umgestellt werden bis Jahresende rd. 60.000 Kfz und Anhänger.

Bahnpostgeschichte geht zu Ende

31.05.1997

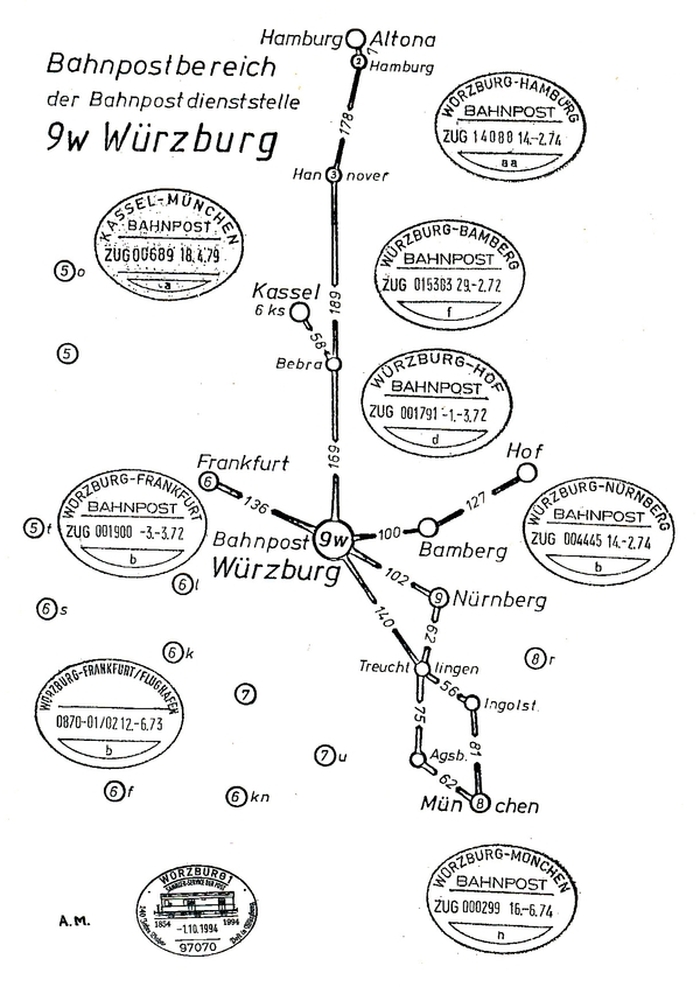

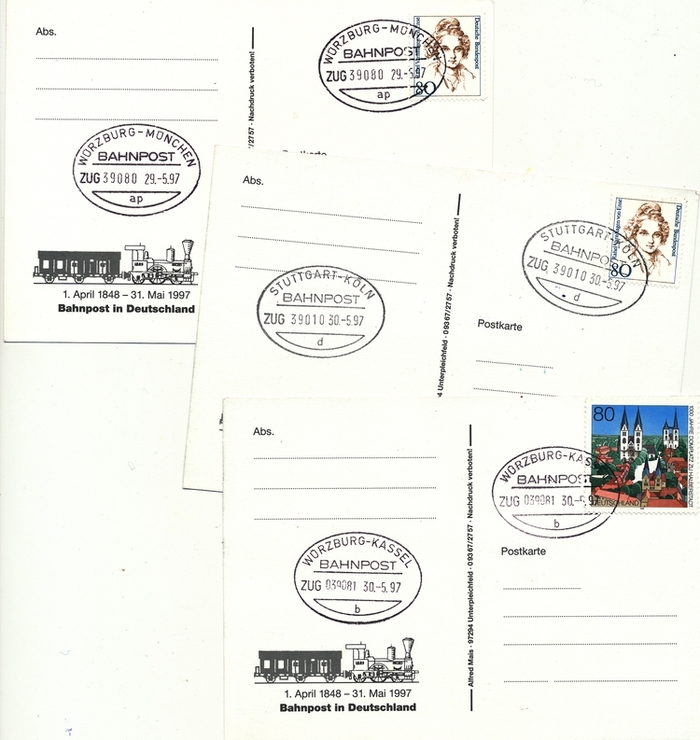

![]() Nein, ein rundes Jubiläum war dem Bahnpostdienst der Deutschen Bundespost/Deutschen Post AG nicht vergönnt. Nach 149 Jahren waren am 30./31. Mai 1997 die letzten Bahnposten mit Briefumarbeitung während der Fahrt im Umlauf.

Nein, ein rundes Jubiläum war dem Bahnpostdienst der Deutschen Bundespost/Deutschen Post AG nicht vergönnt. Nach 149 Jahren waren am 30./31. Mai 1997 die letzten Bahnposten mit Briefumarbeitung während der Fahrt im Umlauf.

Bahnpost-Briefkasten um 1990

Foto: P. Schmelzle (CC BY-SA 2.5)

Am 1. April 1848 führte die badische Postverwaltung als erste deutsche Postverwaltung Bahnposten ein: Badische Bahnposten, mit Umarbeitung der Post durch Postconducteure während der Fahrt, verkehrten von da an in einigen von Heidelberg ausgehenden Zügen. In Preußen trat am 3. November 1838 das Gesetz über die Eisenbahnunternehmungen in Kraft. § 36 behielt der Postverwaltung vor, die Eisenbahnen „zur Beförderung von postmäßigen Versendungen” zu benutzen. Am 1. Mai 1849 war es dann soweit: In den Zügen wurden „Post-Speditions-Bureaus” eingerichtet, die 8 „Post-Speditions-Ämtern” unterstellt waren. In den folgenden Jahren folgten die anderen deutschen Postverwaltungen und zwar Bayern und Sachsen 1851. In Sachsen wurde am 16. Juli 1851 das erste „Königlich Sächsische Fahrende Postamt Leipzig” eröffnet. Noch im selben Jahr folgten Mecklenburg-Schwerin, Württemberg 1852, Hannover 1853 und zuletzt Thurn und Taxis 1861.

Siehe auch Meldung in Chronik KEP Juli-Dezember 1997.

Das historische Bahnpost-Ende war für viele Freunde der Postgeschichte und Philatelisten ein wichtiges Datum. Zahlreiche Anfragen von Philatelisten bei Post-Niederlassungen mit Bahnpost-Dienststellen zeigten das rege Interesse an Bahnpoststempeln vor allem der letzten Umläufe. Nach den Allgemeinen Geschäftsbestimmungen (AGB)der Deutschen Post AG waren Gefälligkeitsstempelungen mit Bahnpoststempel nicht vorgesehen. Bei der Post-historischen Bedeutung des Anlasses machte aber die Post eine Ausnahme. Mit den Bahnpost-Dienststellen und den Sammlern wurden folgende Spielregeln für die Erfüllung der Stempelwünsche abgesprochen:

- Hintergrund: Mit dem Fahrplanwechsel am 31. Mai 1997 stellt die Deutsche Post AG den Bahnpostverkehr ein. Über Bahnposten werden zurzeit lediglich noch rd. 2 Prozent der täglich eingelieferten Briefsendungen (Gesamtmenge: rd. 65 Millionen) befördert. Von der E+1-Post sind es nur rd. 5 Prozent. Diese Sendungen können in dem der Post verfügbaren Zeitfenster - zwischen ca. 22.00 und 5.00 Uhr - per Schiene nicht zeitgerecht in die Zielgebiete transportiert werden, um die Zustellung am Werktag nach der Einlieferung zu erreichen. Die Sendungen werden in das bestehende Beförderungssystem integriert und die bestehenden Transporte besser ausgelastet (Nachtluftpost, Straße). Mehr-Kilometer auf der Straße entstehen nicht.

- Letzter Bahnpost-Umlauf: 29./30. Mai 1997 und 30./31. Mai 1997. Die an diesen Tagen verkehrenden Bahnposten sind in der Anlage zusammengestellt.

- Eine Abstempelung in den Bahnposten in den letzten Verkehrstagen ist nicht möglich. Wie im Bahnpostverkehr schon immer praktiziert, würden Briefsendungen, die unterwegs z.B. aus Zeitmangel nicht gestempelt werden können, auf die nächste an der Strecke gelegene stationäre Bearbeitungsstelle (Briefabgangsstelle/Briefzentrum) abgewiesen und dort mit dem lokalen Tagesstempel gestempelt. Deshalb sind Einlieferungen unmittelbar am Bahnsteig bei den Bahnposten nicht möglich. Die Briefkästen an den Bahnpostwagen bleiben in letzten Verkehrstagen geschlossen.

- Alle Stempelwünsche werden bei den bahnpostleitenden Dienststellen stationär bearbeitet. Um die zu erwartende große Zahl von Stempelwünschen zügig bearbeiten zu können, setzen die Stempelstellen - soweit nötig - mehrere für dieselbe Bahnpost vorhandene Stempel ein. Sie unterscheiden sich lediglich durch die Kennbuchstaben.

- Stempelwünsche sind den bahnpostleitenden Stellen zuzuführen. Anschrift der Stempelstellen und vorhandene Streckenstempel: siehe nachfolgende Übersicht. Gestempelt werden nur gewöhnliche Briefsendungen ohne Zusatzleistungen und - ausnahmsweise - Postwertzeichen auf Stempelvorlagen.

- Für die Zusendung der Stempelwünsche gelten die Regelungen der AGB.

| Übersicht über die letzten Bahnpost-Umläufe | |||||

| lfd. Nr. | letzter Einsatz der Bahnpost | Zug-Nr. | Bahnpost-Strecke (Richtung) | Streckenangabe im Bahnpost-Stempel | Dienstleitung/Adressat für Stempelwünsche: Niederlassung Briefpost ... |

| 1 | 29./30.05.1997 | D 1561 | München - Nürnberg | München | |

| 2 | 30./31.05.1997 | EC 67 | Stuttgart - München | München | |

| 3 | 30./31.05.1997 | IC 862 | München - Stuttgart | München | |

| 4 | 30./31.05.1997 | PIC 1 39061 | Stuttgart - München | München | |

| 5 | 29./30.05.1997 | PIC 39050 | Würzburg - Frankfurt | Nürnberg | |

| 6 | 30./31.05.1997 | IC 722 | Nürnberg - Frankfurt | Nürnberg | |

| 7 | 29./30.05.1997 | IC 700 | München - Nürnberg - (Kassel) | Würzburg - München | Würzburg |

| 8 | 30./31.05.1997 | PIC 39081 | Fulda - Würzburg | Würzburg - Kassel | Würzburg |

| 9 | 29./30.05.1997 | IR 2462 | Stuttgart - Karlsruhe | Stuttgart | |

| 10 | 30./31.05.1997 | RE 3017 | Karlsruhe - Stuttgart | Stuttgart | |

| 11 | 29./30.05.1997 | PIC 39074 | Frankfurt - Hamburg | Hamburg - Frankfurt | Frankfurt |

| 12 | 30./31.05.1997 | PIC 39071 | Kassel - Frankfurt | Frankfurt | |

| 13 | 30./31.05.1997 | PIC 39070 | Basel - Frankfurt 2 | Frankfurt - Basel | Frankfurt |

| 14 | 30./31.05.1997 | EC 22 | Frankfurt - Köln | Köln - Frankfurt | Köln |

| 15 | 30./31.05.1997 | EC 50 | Nürnberg - Frankfurt Frankfurt - Köln |

Köln - Frankfurt | Nürnberg Köln |

| 16 | 30./31.05.1997 | PIC 39020 | Frankfurt - Mainz | Köln - Frankfurt | Köln |

| 17 | 30./31.05.1997 | PIC 39027 | Dortmund - Köln 2 | Köln | |

| 18 | 29./30.05.1997 | PIC 39001 | Mannheim - Basel Mannheim - Basel Karlsruhe - Basel |

Oberhausen - Basel Frankfurt - Basel |

Köln Frankfurt Stuttgart |

| 19 | 29./30.05.1997 | PIC 39011 | Köln - Mainz Köln - Mannheim Köln - Stuttgart |

Köln - Frankfurt Oberhausen - Basel |

Köln Köln Stuttgart |

| 20 | 29./30.05.1997 | PIC 39021 | (Köln -) Mainz - Frankfurt Frankfurt - Nürnberg |

Köln - Frankfurt |

Köln Nürnberg |

| 21 | 29./30.05.1997 | PIC 39060 | München - Frankfurt München - Stuttgart |

|

München München |

| 22 | 29./30.05.1997 | PIC 39080 | Nürnberg - Würzburg - Fulda Nürnberg - Würzburg |

Würzburg - München Würzburg - Nürnberg Würzburg - Kassel |

Würzburg Würzburg Würzburg Nürnberg |

| 23 | 30./31.05.1997 | EC 67 | Nürnberg - Frankfurt Frankfurt - Köln |

Nürnberg Köln |

|

| 24 | 30./31.05.1997 | PIC 39010 | Mainz - Köln 2 Mannheim - Köln 2 Stuttgart - Köln 2 Stuttgart - Mannheim |

Köln - Frankfurt Oberhausen - Basel Köln - Stuttgart |

Köln Köln Köln Stuttgart |

| 25 | 30./31.05.1997 | PIC 39051 | Würzburg - Nürnberg Würzburg - München Frankfurt - München Frankfurt - Nürnberg |

Würzburg - Nürnberg Würzburg - München |

Würzburg Würzburg München Nürnberg |

1 PIC = Post-IC"

2 verkürzte Streckenführung

Stempelbelege letzte Bahnpostumläufe / Foto Günter Schott

Erfolgreiches Geschäftsjahr 1996

27.05.1997

In ihrem zweiten Jahr als Aktiengesellschaft hat die Deutsche Post AG bei stabilen Umsätzen ihr Geschäftsergebnis deutlich verbessern können.

Die Umsätze stiegen um 20 Millionen DM auf 26,7 Milliarden DM. Das Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit konnte im Vergleich zum Vorjahr um 212 Millionen DM auf 576 Millionen DM verbessert werden. Da die Deutsche Post AG ab dem Geschäftsjahr 1996 keine Ablieferung an den Bundeshaushalt mehr zu zahlen hat, verbleibt nach Abzug der Steuern erstmals ein Jahresüberschuss. Dieser Gewinn beläuft sich auf 337 Millionen DM.

Positiv weiterentwickelt hat sich auch die Finanzlage der Deutschen Post AG. Der Cashflow konnte auf 1,9 Milliarden DM gesteigert werden. Die Eigenkapitalquote ist gegenüber 1995 um 3 Prozentpunkte auf 27 Prozent gestiegen. Ende 1996 verfügte die Post bei einer Bilanzsumme von 19,4 Milliarden DM über ein Eigenkapital von 5,2 Milliarden DM.

Die mit Abstand größte Sparte mit einem Jahresumsatz von 19,2 Milliarden DM (+1,8 Prozent) ist nach wie vor die Briefpost. Am stärksten konnte in dieser Sparte die Produktgruppe Infopost zulegen (+12,5 Prozent auf 4,4 Milliarden DM). 1,5 Milliarden DM setzte die Deutsche Post im Bereich Pressepost um (+6 Prozent).

Die Frachtpost setzte 3,1 Milliarden DM um, die Internationale Post erwirtschaftete 2,1 Milliarden DM Umsatz.

Auf der Aufwandsseite konnten die Personalaufwendungen reduziert werden. Sie lagen erstmals unter 70 Prozent Anteil am Gesamtaufwand. 1996 wurden 7,2 Prozent des Personalbestandes (22.000 Stellen) sozialverträglich abgebaut. Am Jahresende 1996 beschäftigte die Post 285.000 Mitarbeiter.

Für 1997 kündigte Vorstandsvorsitzender Dr. Klaus Zumwinkel bei der Bilanzpressekonferenz am 27. Mai 1997 wieder einen Gewinn an.

Hier finden Sie den Geschäftsbericht der Deutsche Post AG für das Geschäftsjahr 1996.

16.000 Postfilialen

27.05.1997

Ende 1996 betrieb die Deutsche Post AG - wie Post-Chef Klaus Zumwinkel bei der Bilanzpressekonferenz am 27. Mai 1997 sagte - mit 16.000 Postfilialen (davon rd. 5.000 Postagenturen) und etwa 17.000 Mitarbeitern im Mobilen Post-Service (bisher: Landzusteller) Deutschlands größtes Vertriebsnetz.

Deutsche Post gründet neues Tochterunternehmen: Deutsche Kontraktlogistik GmbH

Juni 1997

Anfang Juni 1997 hat die Deutsche Post AG die Deutsche Post Kontraktlogistik GmbH gegründet. Das auf Lagerlogistik spezialisierte Unternehmen geht aus einem Geschäftsfeld der Post hervor, das bereits seit 1996 unter dem Namen „Post Kontrakt” mit ersten Logistikprojekten im Markt aktiv war.

Das neue Unternehmen bietet als Outsourcing-Partner Logistikfunktionen für Unternehmen aus Industrie und Handel an, die sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren wollen. Das Dienstleistungsspektrum umfasst Mehrwert-Dienstleistungen zur Versandoptimierung von Unternehmen, z.B. Tageskommissionierung, Versandvorbereitung und Warenverteilung. Die GmbH betreibt zunächst 2 Logistik-Center in Stuttgart und Köln. Weitere sind noch für 1997 geplant.

Frachtpost: UPS beschwert sich bei EU über angebliches Preis-Dumping

Juni 1997

Die EU-Kommission hat die Deutsche Post AG darüber informiert, dass sie auf die Beschwerde von Wettbewerbern (UPS) gegen ihre Frachtpost-Tarife vorgehen will. Der Deutschen Post wird vorgeworfen, sie betreibe in diesem Bereich eine unzulässige Quersubventionierung aus dem Monopolbereich der Briefpost.

Wenn sich der Vorwurf erhärten lässt, will die Kommission die Post zwingen, die Frachttarife zu erhöhen. Die Folge einer solchen Entscheidung wäre, dass die Deutsche Post ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber privaten Anbietern verlieren und vom Markt verdrängt würde, meinte ein Bonner Postsprecher.

Auf dem deutschen Frachtmarkt herrscht scharfer Wettbewerb. Der Kampf um Marktanteile hat zu einem drastischen Preisverfall geführt, bei dem die Deutsche Post oft nicht mithalten kann. Im Gegensatz zu privaten Paketdiensten hat die Deutsche Post politische Vorgaben zu erfüllen wie den Infrastrukturauftrag mit der flächendeckenden Versorgung der ganzen Bundesrepublik und die sogenannten Pflichtleistungen.

Postkartenformat wird größer

Juni 1997

Mit der Porto-Änderung zum 1. September 1997 wird auch die Postkarte größer. „Das bedeutet mehr Fläche für Urlaubsgrüße, viel mehr Platz für Werbebotschaften”, so die Generaldirektion. Die Höchstmaße für die Postkarte entsprechen künftig dem Format für Standardbriefe: statt bisher 16,2 x 11,4 cm ab 01.09. maximal 23,5 x 12,5 cm. Die von der Post verkauften frankierten Postkarten behalten das DIN A 6-Format bei.

Im Auslandsverkehr gilt weiter das im Weltpostvertrag festgelegte DIN A 6-Höchst-Format.

Erste Shop-in-Shop-Filiale hat Bewährungsprobe bestanden

Mai 1997

Ende 1996 eröffnete die Deutsche Post im Kaufhaus Wagener in Baden-Baden die erste Shop-in-Shop-Filiale. Eine komplette Postfiliale mit 12 Post-Mitarbeitern an 5 Bedienplätzen ist barrierefrei im stark frequentieren Eingangsbereich des Kaufhauses eingerichtet. In 2 Beratungsbereichen können sich die Kunden über die Angebote von Postbank und Telekom informieren. Die Vorteile sind beste Lage, viel Publikumsverkehr und lange Öffnungszeiten. Die Öffnungszeiten der Postfiliale im Kaufhaus sind identisch mit den Kaufhaus-Öffnungszeiten, also z.B. samstags bis 16.00 Uhr.

Bei der Einrichtung der Filiale wurde auch an die Kunden gedacht, die schon vor Kaufhausöffnung an ihre Postfächer wollen. Die Postfachanlage ist rund um die Uhr von außen zugänglich, ebenso ein Ausgabeschalter, über den Sendungen für Postfachabholer bis zur Öffnung des Kaufhauses ausgegeben werden. Mit dem neuen Filialtyp reagiert die Post auf sinkende Kundenfrequenz in den eigenen Filialen in den vergangenen Jahren.

Kaufhaus-Chef Wagener lobte nach den Erfahrungen der ersten 4 Monate die Zusammenarbeit mit der Deutschen Post: „Wir wollen mit Hilfe der Post die Kundenfrequenz in unserem Haus kräftig steigern. Unser Kaufhaus und die Post sind Dienstleister erster Klasse.” Die Post stellte fest: „Auf der Kundenseite lässt sich durchwegs eine sehr hohe Akzeptanz feststellen.” 1997 will die Post noch 20 weitere Shop-in-Shop-Filialen in Deutschland eröffnen.

Postgesetzentwurf: „Ordnungs- und europapolitisch nicht sauber”

25.07.1997

Bei der Bilanzpressekonferenz für 1996 am 25. Juli 1997 kritisierte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Post AG, Dr. Klaus Zumwinkel, den vorliegenden Entwurf für ein neues Postgesetz als „ordnungs- und europapolitisch nicht sauber”, weil er zu Strukturbrüchen auf dem deutschen und europäischen Postmarkt führe und einen fairen Wettbewerb behindere. Die Post könne bereits morgen auf allen Feldern im Wettbewerb antreten, wenn alle Wettbewerber gleiche Startvoraussetzungen hätten.

Die Postminister der Europäischen Union haben - so Zumwinkel - entschieden, dass die europäischen Postunternehmen in einer ersten Stufe des Wettbewerbs einen reservierten Bereich für alle Briefe bis 350 Gramm behalten. „Diese Entscheidung hat Deutschland am 18. Dezember 1996 mitunterzeichnet.” Für die Deutsche Post AG hieße das: Von über 21 Milliarden Postsendungen jährlich würden 8 Milliarden in den Wettbewerb gestellt. 63 Prozent der Sendungsmenge verblieben im reservierten Bereich.

Das geplante deutsche Postgesetz geht mit der geplanten Beschränkung des reservierten Bereiches auf Briefe unter 100 Gramm weit über die europäischen Vereinbarungen hinaus. Zusammen mit der geplanten vollständigen Freigabe der Infopost würden nur 35 Prozent der Sendungsmenge für einen Fünfjahres-Zeitraum im reservierten Bereich verbleiben. Damit blieben von 27 Milliarden DM Umsatz der Post nur 8,7 Milliarden DM im Monopolbereich. „Dieses Umsatzvolumen würde nicht ausreichen, um die gesamten politischen Sonderbelastungen der Post wie Pensionslasten und den Infrastrukturauftrag zu finanzieren.”

◊