Inhalt Stichwörter

| Kurier-, Express-, Postdienste | |

| Stand | Thema |

| 2007 | Briefmarken sind mehr als „Postwertzeichen” / Kunst auf kleinstem Raum |

| 2007 | Von der Idee zur Marke: Wie entstehen Briefmarken? |

| 2010 | Mitglieder des Programm- und des Kunstbeirats für die Ausgabe von Postwertzeichen benannt |

| 2010 | Ideenwettbewerb 2012: Wer oder was soll auf die Briefmarke? / Themenvorschläge erwünscht |

| November 2008 | Gutes tun - Mit Briefmarken helfen Ein Zeichen für gute Taten - ein neues Signet für Briefmarken seit 2008 |

| Januar 2010 | Kleiner Einsatz, große Wirkung - Sondermarken mit Zuschlag: Wohlfahrtsmarken, Jugendmarken, Umweltmarke, Philateliemarke |

| April 2010 | Intelligente RFID-Systeme - Auf dem Weg zum Internet der Dinge |

| 2009 | Was ist RFID? |

| 2009 | Zukunft des Briefes - Feature von Jörg Münchenberg, Deutschlandradio |

| Sept. 2012 | Adressenhandel und unerwünschte Werbung: Robinson-Liste |

| 22.07.2008 | Individualisierter Verbraucherschutz mit der DDV-Robinsonliste |

| Sept. 2012 | Werbung und Adresshandel |

| Juni 2013 | 3D-Druck Frisch aus dem Drucker - Die 3D-Technologie könnte die Logistik verändern. Risiko oder Revolution? |

| Juli/August 2015 | Deutsche Post DHL Group aktiv in internationalen Organisationen |

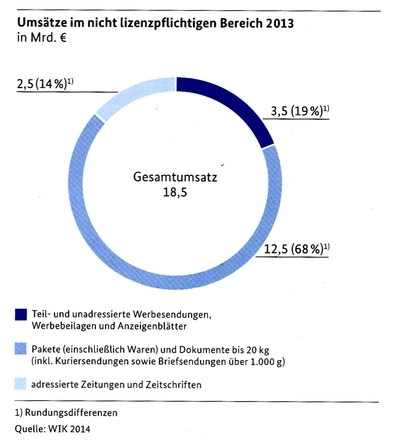

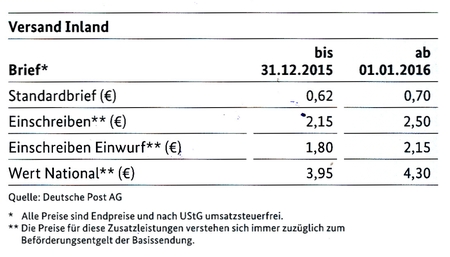

| Juli/August 2015 | Wie teuer darf ein Brief sein? Neue Preisberechnung beim Briefporto - Price-Cap-Entscheidung |

| Postbank | |

| Stand | Thema |

| 2008 | Meilensteine des Online-Banking |

| 2010 | Finanzen: Wie setzt sich die IBAN zusammen? |

| Telekommunikation | |

| Stand | Thema |

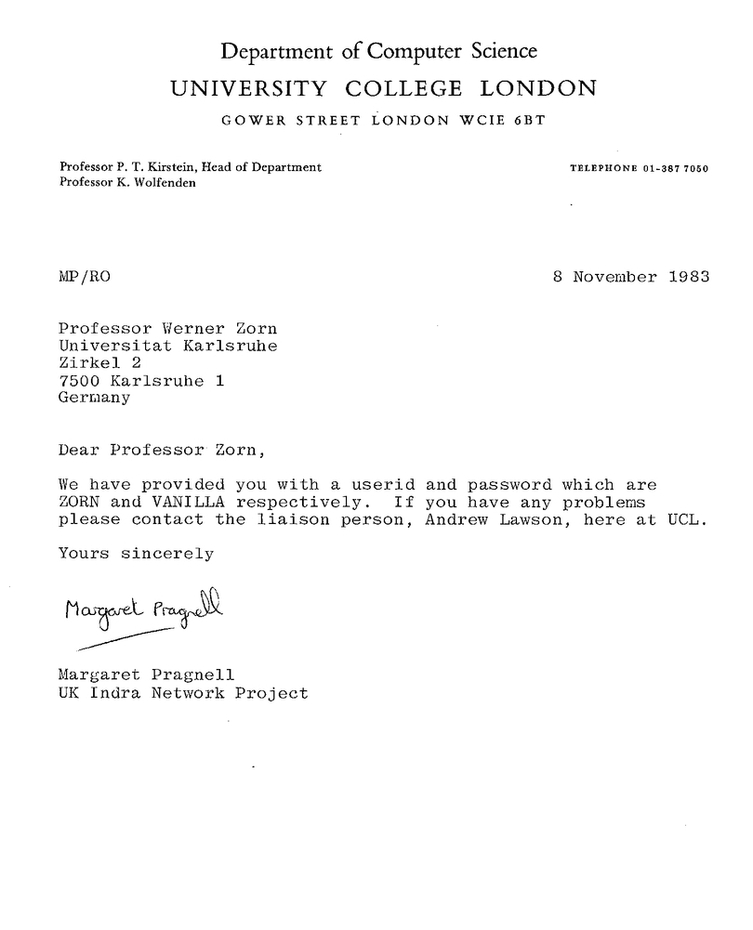

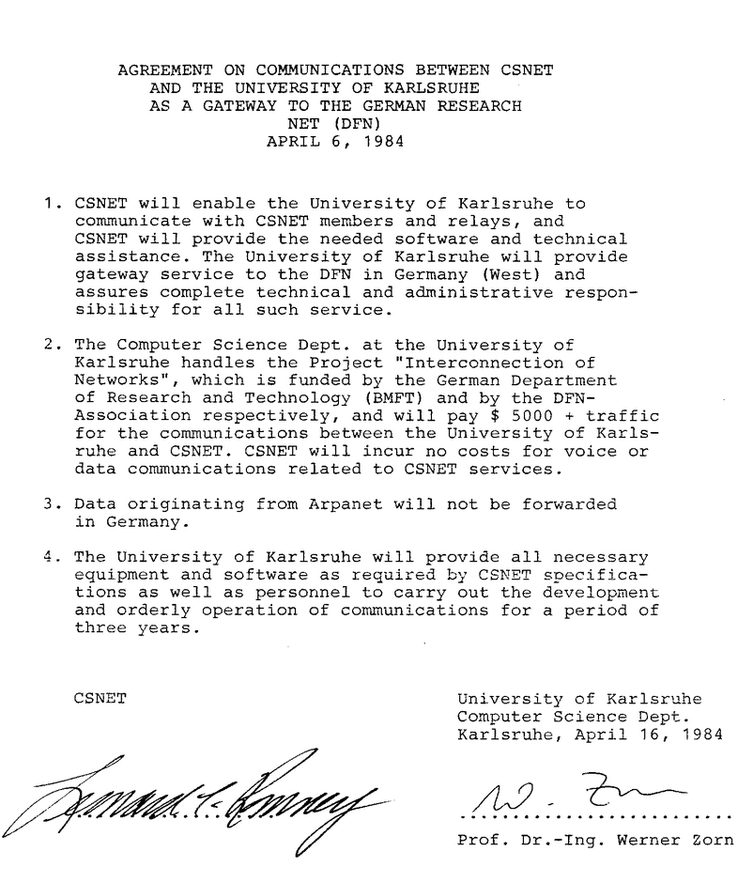

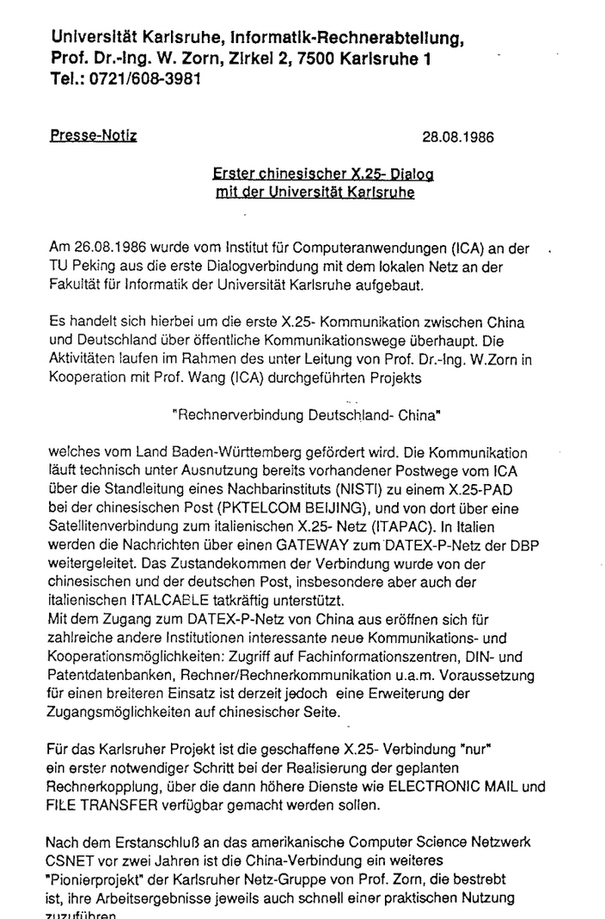

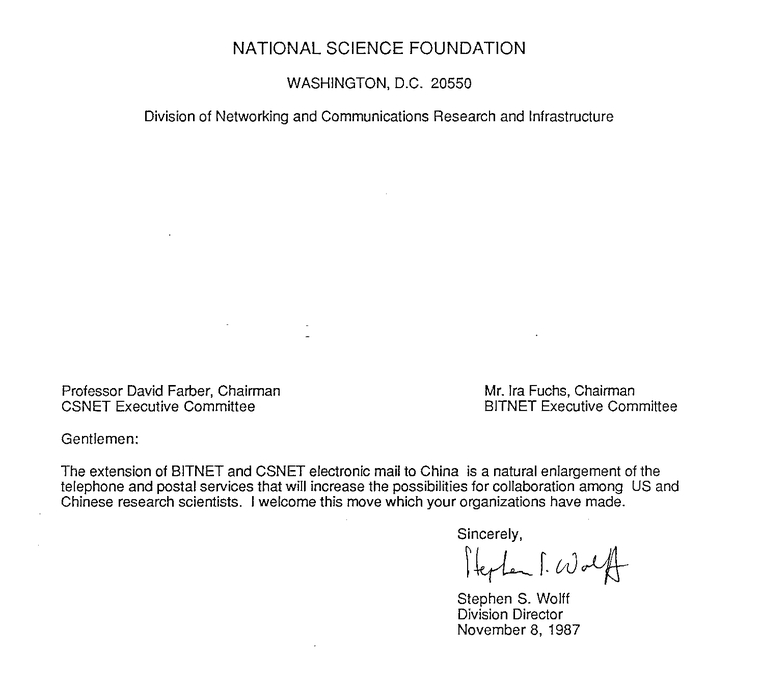

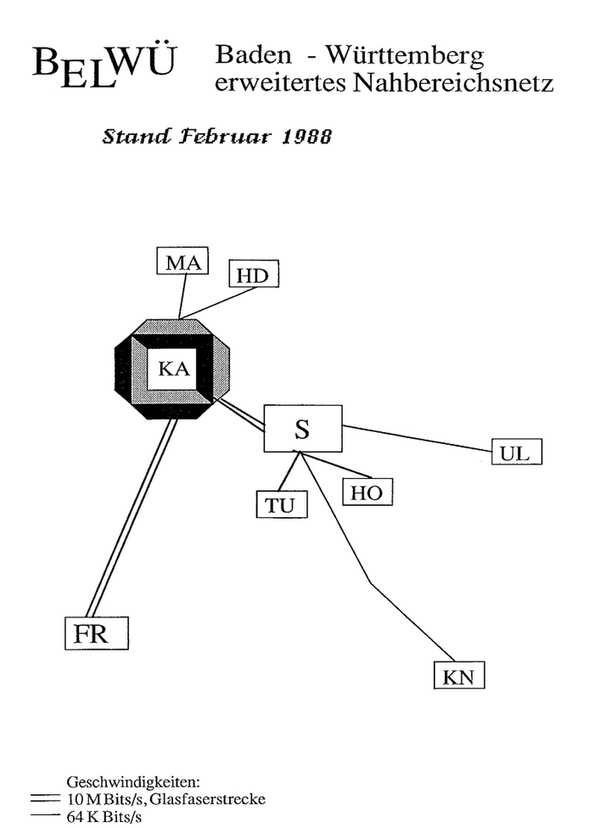

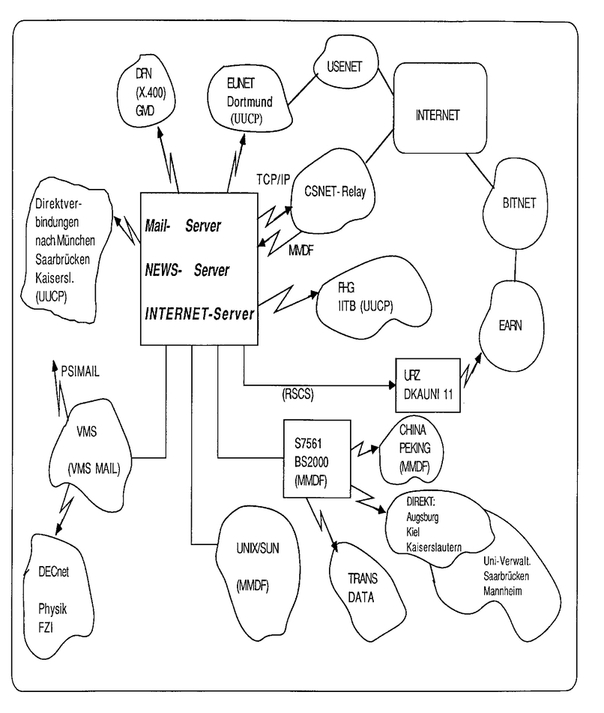

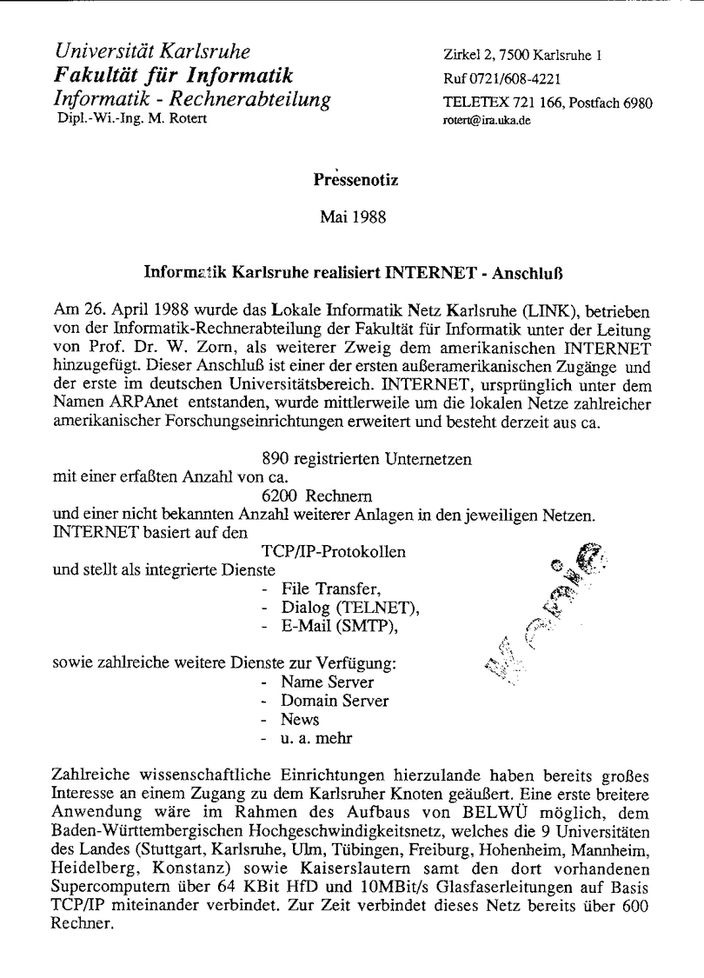

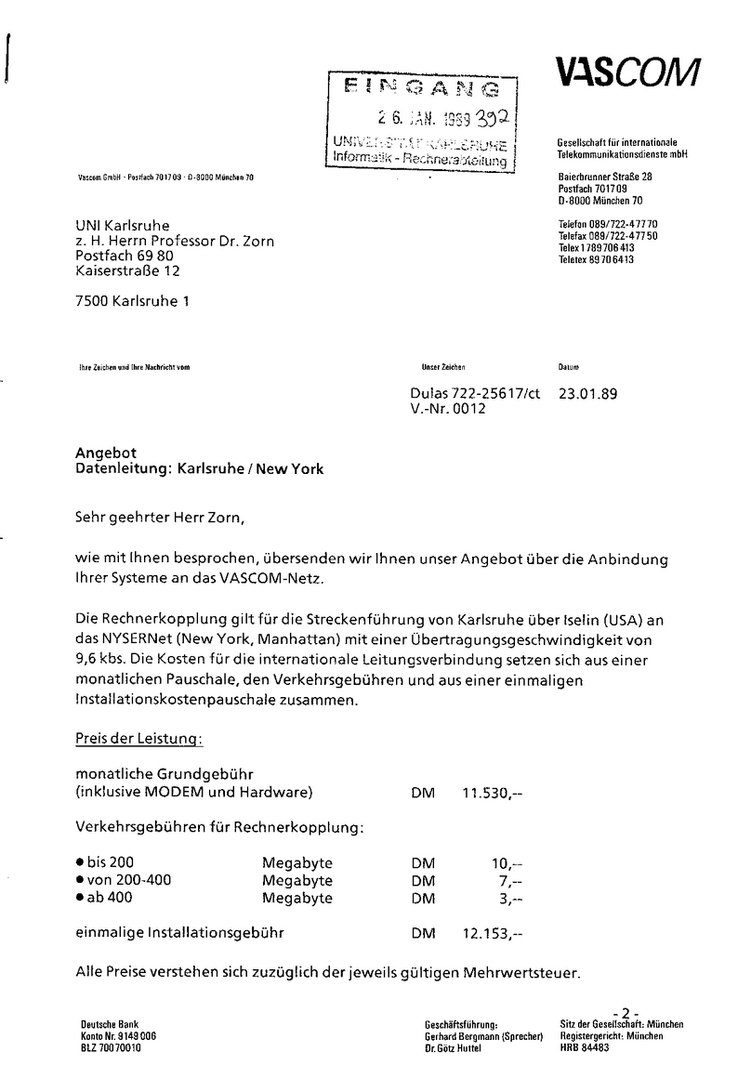

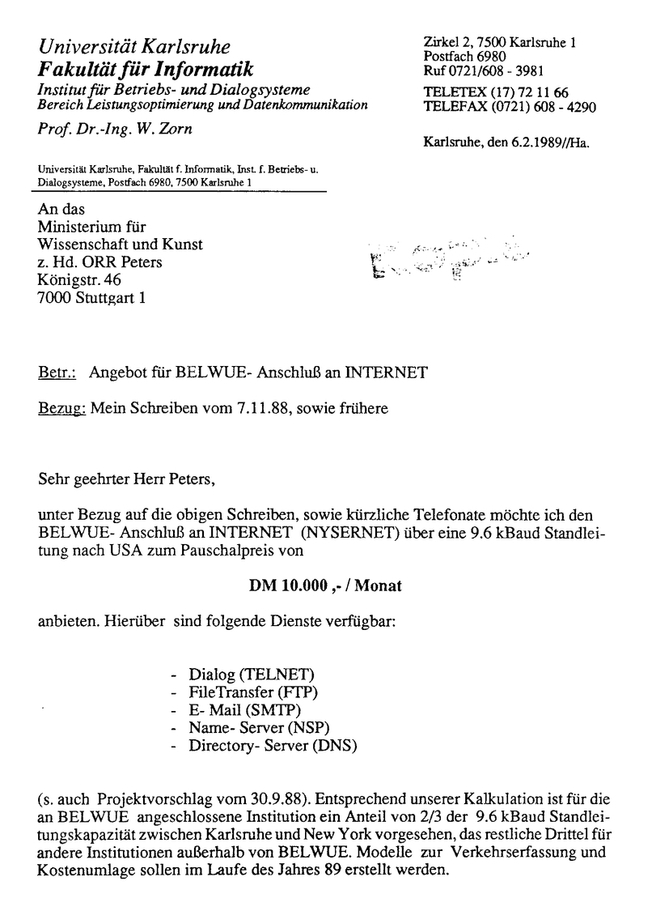

| 1984/2009 | Erste E-Mail in Deutschland 2. August 1984 / Erste De-Mail 8. Oktober 2009 |

| 2009 | Glasfaserkabel - Grundlage moderner Datenautobahnen |

| 2009 | Lokalisierung: Wo bin ich? - Lokalisierung über das Handynetz |

| 2009 | UMTS - die 3. Mobilfunkgeneration / 5 Jahre UMTS |

| 2009 | Navigation: Mit dem Handy gut ankommen |

| 2009 | Glasfaser-Seekabel sorgen für globale Vernetzung |

| 2009 | 10 Jahre Wettbewerb auf der „letzten Meile” / 14 Millionen Haushalte sind komplett zu neuen Anbietern gewechselt |

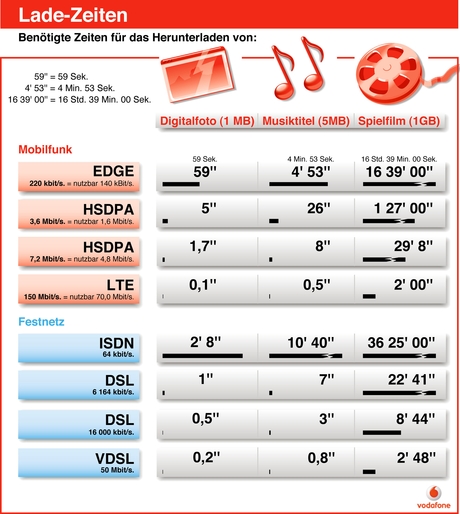

| 2009 | Vor 10 Jahren begann die Erfolgsstory DSL: 24 Millionen Breitbandanschlüsse in Deutschland |

| 2009 | Breitband: So werden IP-Netze schneller |

| 2009 | VDSL - das Breitbandnetz der Zukunft |

| 2009 | Die Glasfaser-Techniken: HYTAS |

| 2009 | IPTV: Der Zuschauer wird zum Programmdirektor |

| 2009 | Datenübertragung - Auf der Überholspur mit hoher Bandbreite |

| 2009 | 50 Jahre CEPT: Pionier des GSM-Mobilfunkstandards feiert Geburtstag |

| 2009 | WAP - 10 Jahre mobiles Internet |

| 2009 | Android |

| 2009 | Videokompression: Handy TV-fähig durch Videokompression |

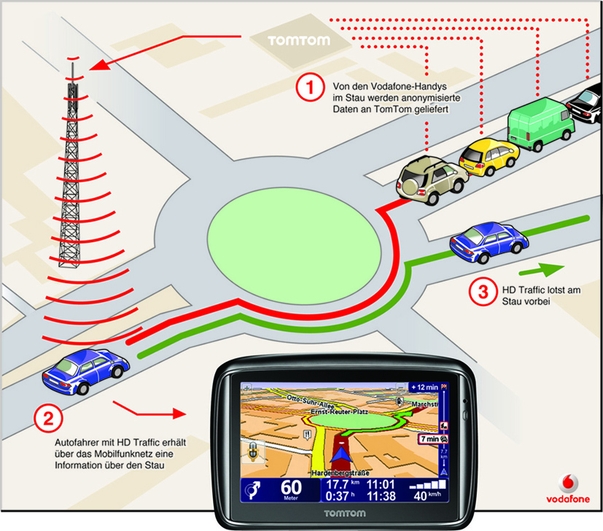

| 2009 | Verkehrsinformationssysteme: Staufrei durch Stadt und Land |

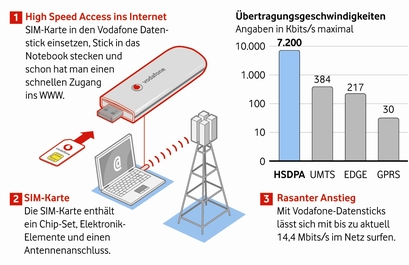

| 2009 | USB Modem: Das Innenleben eines Daten-Sticks |

| 2009 | Machine-to-Machine: Wenn Maschinen miteinander kommunizieren |

| 2009 | Rundfunktechnik DVB: Digital fernsehen und Radio hören / Die neue digitale Fernsehnorm heißt Digital Video Broadcasting (DVB) |

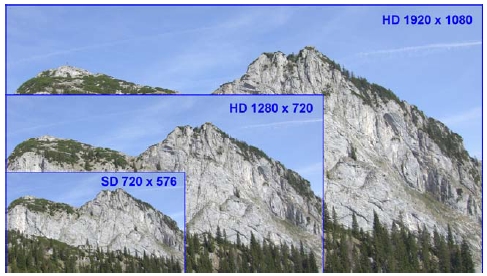

| 2009 | HDTV - Digitales Fernsehen |

| 2009 | Rundfunktechnik: HDTV ante portas |

| 2009 | HDTV bei ARD, ZDF, ORF, SRG und arte in bester Qualität |

| 2009 | Hybrid-TV |

| 2009 | Mobilfunk-Basisstationen: Ohne Festnetz funktioniert auch das Handy nicht |

| 2009 | Mit dem Handy bezahlen: sicher und bequem |

| 2009 | Handys und Basisstationen: Was ist der SAR-Wert? |

| 2009 | Hochleistungscomputer in Miniaturform: Wie sieht ein Smartphone von innen aus? |

| 2009 | Aus zwei mach eins: Mit Handys überall Musik hören |

| 2009 | Erste private deutsche GSM-Lizenz wird 20 Jahre alt |

| Febr. 2010 | Apps im Alltag: Fit und schlank mit dem Handy |

| 2010 | Über 10 Millionen E-Mails im Monat |

| 2010 | Die Frequenz |

| 2010 | Weltfernmeldetag |

| 2010 | Zugang: Mit Hochgeschwindigkeit auch ohne Kabel ins Web |

| 6. Mai 2010 | Das Wohnzimmer wird zum 3D-Kino / Auftakt der Eishockey-WM am 7. Mai 2010 in 3D |

| 11. Februar 2011 | 1 Jahr öffentlich-rechtliches Fernsehen in HD-Qualität - Tipps für den Einstieg ins hochauflösende Fernsehen |

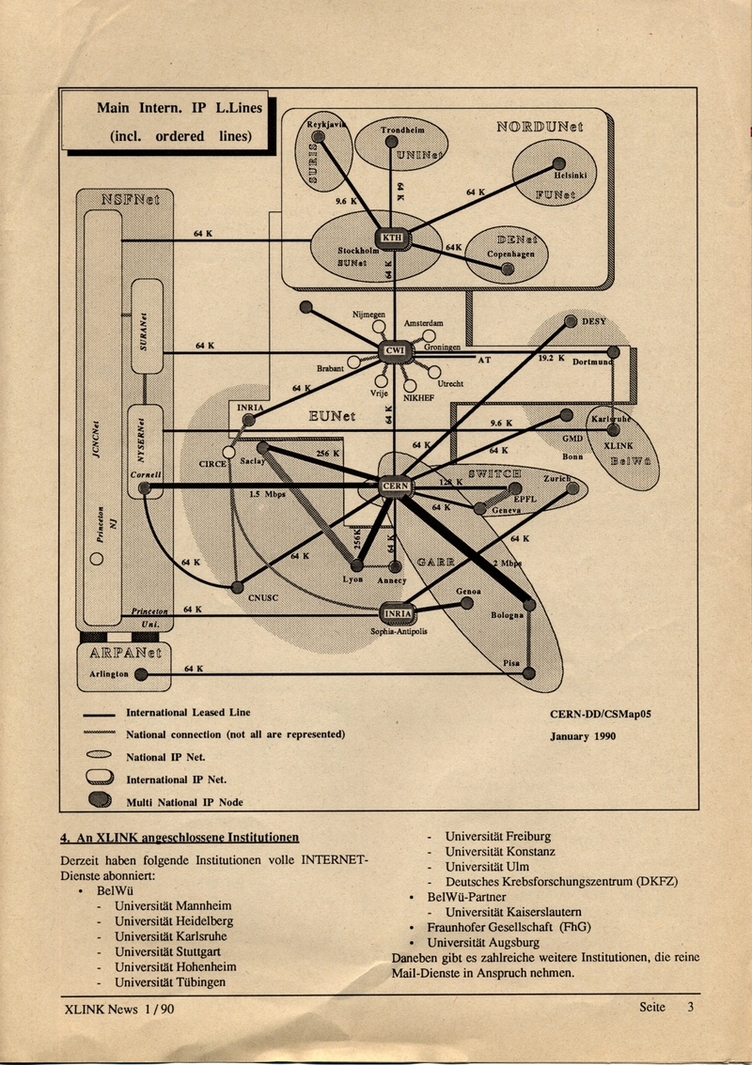

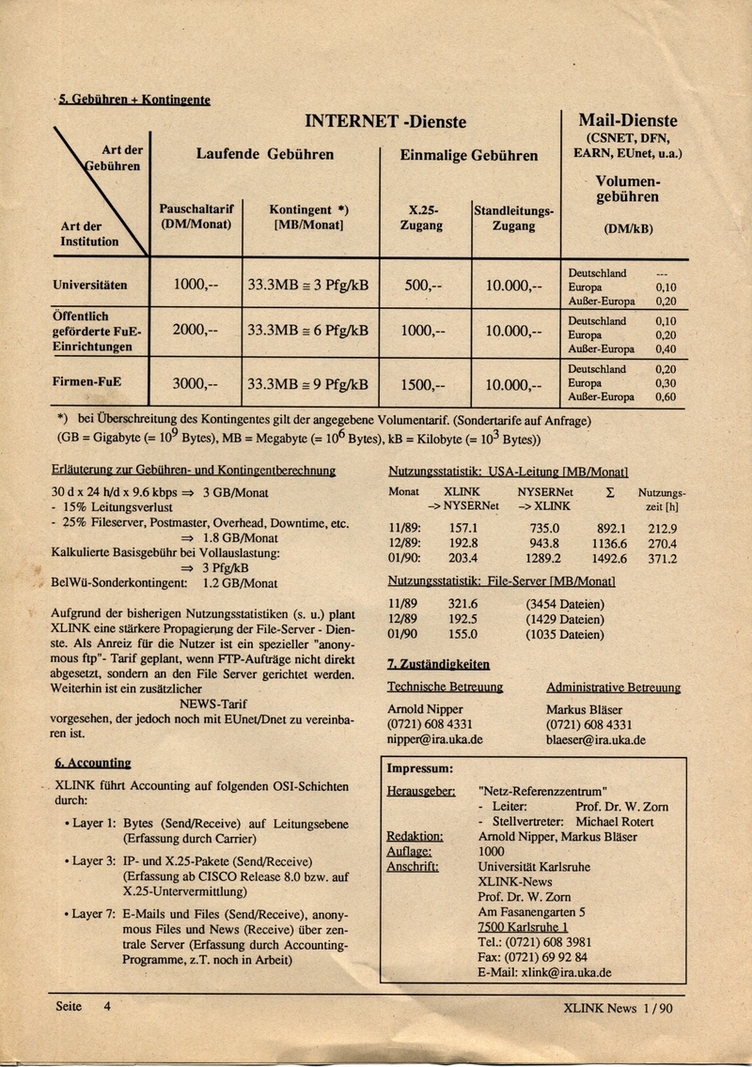

| 7. September 2011 | 150 Jahre Telefon - Meilensteine: Vom Hebdrehwähler bis zum Smartphone |

| 7. September 2011 | „Wussten Sie schon, dass...” Kurioses und Interessantes aus 150 Jahren Telefon |

| Oktober 2011 | Umfrage zu Telefon 2011 |

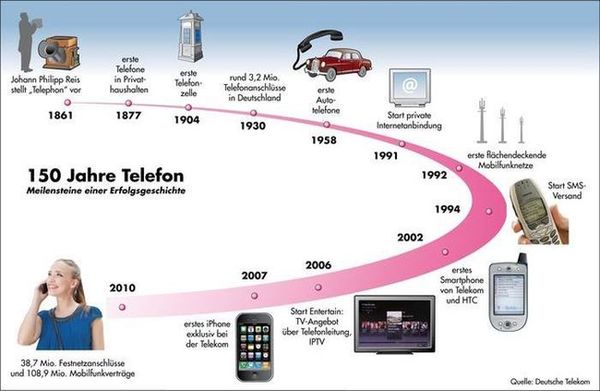

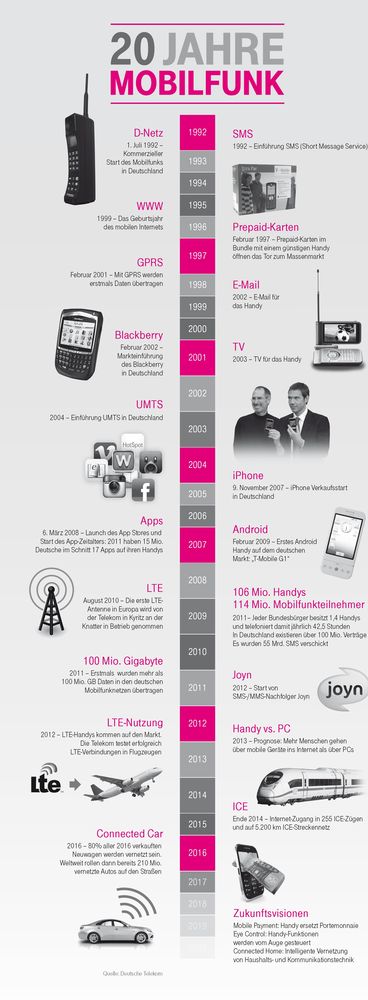

| 30. Juni 2012 | 20 Jahre Mobilfunk - 1992 bis 2012 - Quelle: Vodafone |

| 30. Juni 2012 | 20 Jahre Mobilfunk - 1992 bis 2012 - Quelle: Deutsche Telekom |

| 2012 | „Ich sehe was, was Du nicht siehst” - QR-Code: ein gerastertes Quadrat |

| 11.09.2012 | Faszinierend und innovativ: Wie M2M die Welt verändert |

| 08.07.2012 | Vor 50 Jahren startete das Satellitenfernsehen |

| 28.08.2012 | Beste Bildqualität für Flachbildfernseher |

| 25.08.2012 | E-Plus: Mobiles Internet per Smartphone Mobiles Internet: Wie das WWW aufs Handy kommt |

| 06.09.2012 | Internet der Dinge oder: Das ewige Gleichnis vom schlauen Kühlschrank |

| 19.10.2012 | M2M: Wenn die Kuh per SMS den Bauern ruft |

| 30.04.2013 | Das WWW wird 20 Jahre alt |

| 06.06.2013 | Das Handy wird 30 |

| 16.09.2013 | Erste Hilfe Notrufsäule Smartphone |

| 19.09.2013 | 40 Jahre Notruf 112: So wird das Handy zum Lebensretter |

| 21.02.2014 | Mobilfunk: Blick in die Zukunft - 5G |

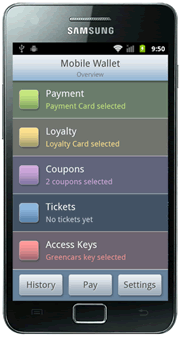

| 2014 | Mobiles Bezahlen/Mobile Payment: Bezahlen mit dem Smartphone - Das Smartphone wird zur Brieftasche

|

| 2014/2015 | Was ist IP-basierte Telefonie

|

| 2014 | Keine Angst vor IP - Telekom schaltet bis 2018 das Netz komplett um |

| 09.11.2015 | Die Webseite wird 25 Jahre alt |

Stichwörter: Kurier-, Express-, Postdienste

Briefmarken sind weit mehr als reine „Postwertzeichen” / Kunst auf kleinstem Raum03.08.2007

Briefmarken sind bunte Spiegel unserer Alltagskultur. Sie erzählen von Menschen, die Herausragendes geleistet haben und erinnern an Ereignisse, die wir nicht vergessen dürfen. Insofern ist eine Briefmarke ein Medium, das Zeichen setzt.

Briefmarken sind Ministersache

Was nicht jeder weiß: Herausgeber der Briefmarken ist das Bundesministerium der Finanzen, verkauft werden sie derzeit von der Deutschen Post. Früher übernahm der Postminister diese Aufgabe, seit 1998 ist der Finanzminister zuständig. Rund 100 Grafiker sorgen dafür, dass jede Marke zum einzigartigen Meisterstückchen wird.

Sondermarke „200 Jahre Blindenschule Berlin”, Ausgabetag: 2. März 2006

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Repräsentanten unserer Kultur und Gemeinschaft

Rund 50 Sondermarken erscheinen jährlich. Jeweils in einer Auflage von rund 10 Millionen. Auf ungefähr 3,5x3,5 cm zeigen sie anschaulich, was die Republik heute ausmacht und damals bewegte: ob Handballweltmeisterschaft (2007), Sorge um den Weltfrieden (1984) oder die Freude über das Fernsehen (1957).

Gemeinschaftsmarken, die Deutschland regelmäßig zusammen mit einem anderen Land herausgibt, erinnern darüber hinaus an nationenverbindende Personen und Ereignisse. Solche Briefmarken sind Botschafter der Freundschaft.

Kleine Wohltäter

Jedes Jahr gibt das Bundesfinanzministerium außerdem 15 Sondermarken heraus, für die zusätzlich zum Porto ein Zuschlag erhoben wird. Die kleinen Beträge von 20 bis 55 Cent kommen einem guten Zweck zugute: sozialen Hilfsprojekten, der Jugendhilfe, der Sporthilfe, dem Umweltschutz und der Stiftung für Philatelie- und Postgeschichte. Rund 11 Millionen Euro kommen so Jahr für Jahr zusammen. Eine große Leistung - erreicht mit sympathischen Mitteln.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Von der Idee zur Marke: Wie entstehen Briefmarken?

Juli 2007

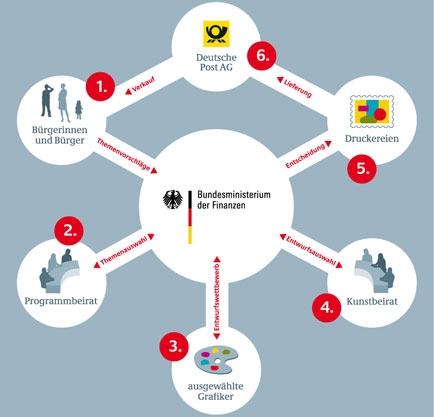

Früher entschieden die Landesfürsten allein darüber, was auf einer Briefmarke zu sehen ist. Heute kann jedermann Themen vorschlagen. Jährlich gehen etwa 800 Anregungen beim Finanzministerium ein. Rund 50 haben die Chance, verwirklicht zu werden. Das letzte Wort hat der Bundesfinanzminister. Die Auswahl folgt nach einem klar definierten Kriterienkatalog.

Die Entstehung einer Briefmarke / © 2008 Bundesministerium der Finanzen

Geburtshelfer der Briefmarke

Die deutschen Briefmarken sollen Deutschland repräsentieren - doch was macht unser Land aus? Bei der Beantwortung dieser Frage unterstützen den Bundesfinanzminister 2 Gremien, in denen Politiker sitzen, Verwaltungsfachleute, Grafiker, Philatelisten (Briefmarkensammler) und Vertreter der Post:

- Der Programmbeirat macht sich Gedanken über die Themen der Briefmarken, prüft die Anregungen aus der Bevölkerung für neue Briefmarken und stellt eine Vorschlagsliste für die Neuerscheinungen eines Jahres zusammen.

- Der Kunstbeirat beurteilt die grafische Qualität der Entwürfe. 1954 wurde der Kunstbeirat zum ersten Mal einberufen, nachdem es harsche Kritik an der Gestaltung der Briefmarken der jungen Bundesrepublik gehagelt hatte.

Der Programmbeirat - 14 Mitglieder (Stand 2009) - setzt sich aus Journalisten, Philatelisten, Verwaltungsfachleuten, Postmitarbeitern und 4 Mitgliedern des Bundestages zusammen. Unter Hunderten von Anregungen aus der Bevölkerung wählt er die wichtigsten Themen aus. Dabei sind Ereignisse von lokaler Bedeutung ebenso ausgeschlossen wie Abbildungen lebender Personen (Ausnahme: die Bundespräsidenten). Es bleiben aber noch viele aktuelle Anlässe aus allen Bereichen des Lebens übrig, die die Neuausgaben zieren könnten. Ein Teil des Programms steht von vornherein fest, zum Beispiel alle Wohlfahrts-, Jugend- und Sportzuschlagsserien.

Nach der Entscheidung des Programmbeirats über das Ausgabeprogramm eines Jahres ist der Kunstbeirat am Zug, seine Auswahl aus den Entwürfen zu treffen. Ihm gehören 14 Experten an, u.a. namhafte Graphiker, 2 vom Deutschen Bundestag benannte Personen, Philatelisten und Verwaltungsfachleute (Stand 2009).

Wenn das Thema feststeht, werden verschiedene Grafiker eingeladen, einen Entwurf abzugeben. Rund 100 Grafiker kümmern sich derzeit um die Gestaltung der deutschen Briefmarken. Für jede neue Marke bittet das Finanzministerium 6 bis 8 von ihnen, einen Entwurf abzugeben. Auf einer Fläche von nur wenigen Quadratzentimetern wird jeder Entwurf liebevoll ausgestaltet. Das macht die einzelne Marke zum kleinen Kunstwerk.

Sanne Jünger ist eine von rund 100 Designerinnen in Deutschland, die Briefmarken gestalten. Keine einfache Aufgabe. Auf kleinstem Raum ein Thema gekonnt umzusetzen, ist eine Kunst für sich. Sanne Jünger, Grafikerin: „Bei der Gestaltung einer Briefmarke gibt es für mich 2 Schwerpunkte: Der eine Schwerpunkt ist, dass ich das Thema plakativ, populär darstelle, und das zweite ist, dass ich einen Hingucker schaffe.”

Welche Entwürfe wirklich ein Hingucker sind, darüber urteilt der Kunstbeirat. 3-mal im Jahr treffen sich 12 Experten. Sie diskutieren die künstlerische Umsetzung und wägen ab, ob ein Motiv grafisch gut gestaltet ist und Käufer anspricht. Das letzte Wort bei allen Entscheidungen hat der Bundesfinanzminister. Er muss jedem Thema und jedem Motiv zustimmen. Besonders am Herzen liegen dem Minister Marken, die auf soziale Aspekte eingehen.

Etwa 3 Milliarden Briefmarken werden jährlich in hoch spezialisierten Wertdruckereien gedruckt und in den Verkaufsstellen der Post in ganz Deutschland verkauft. Wohlfahrtsmarken sind ein unkomplizierter Weg, um mit kleinen Summen Großes zu bewirken. Etwa 20 Millionen Euro kommen durch sie jedes Jahr wohltätigen Projekten zugute. Ob mit Zuschlag oder ohne, jede einzelne Briefmarke ist eine kleine Kostbarkeit, die für Deutschland Zeichen setzt.

Der Video-Clip „Von der Idee zur Marke” - Stand 2009 - macht anschaulich, wie Briefmarken entstehen.

Seit 1998 - nach Auflösung des Bundesministeriums für Post und Telekommunikation - gibt der Bundesfinanzminister auch Briefmarken heraus. Die kleinen Kunstwerke mit dem gezackten Rand erzählen viel über unsere Zeit. Der Film (4.06 Minuten) erzählt, wie eine Marke entsteht.

Der Film entstand in der Zeit der großen Koalition aus CDU/CSU/SPD (2005 - 2009), als Peer Steinbrück (SPD) Bundesfinanzminister war.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen (2009)

© BFM (2009)

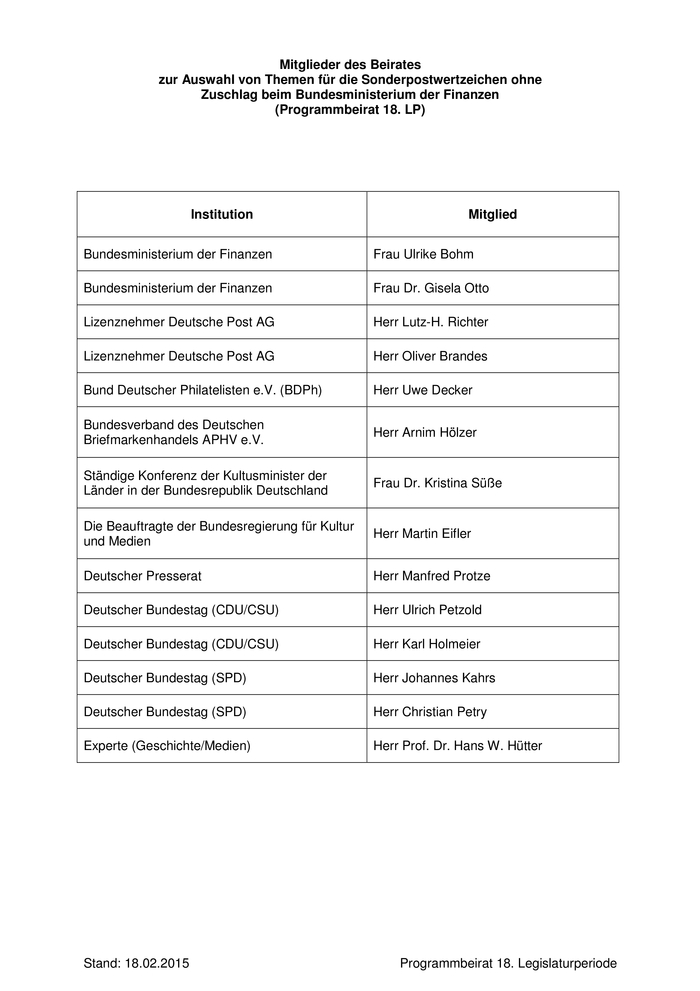

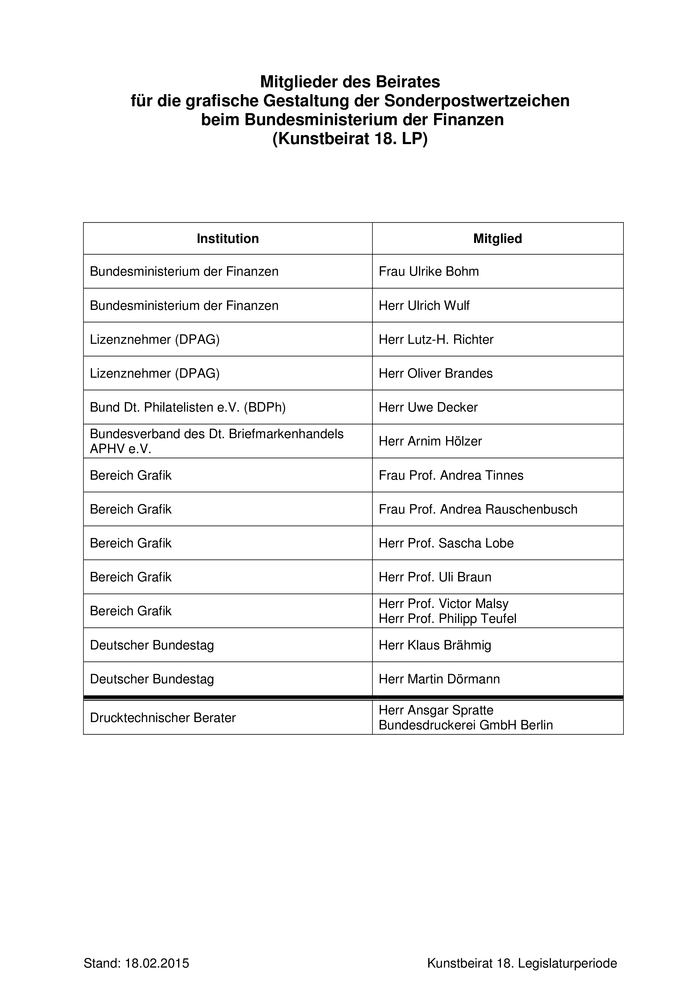

Mitglieder des Programm- und des Kunstbeirats für die Ausgabe von Postwertzeichen benannt04.03.2010

Bei der Frage, für welche Themen offizielle Sonderpostwertzeichen herausgegeben werden sollen, lässt sich der für die Ausgabe von Postwertzeichen zuständige Bundesfinanzminister alljährlich von einem Programmbeirat beraten und eine Vorschlagsliste vorlegen. Bei der Auswahl der Künstler-Entwürfe für die Sonderpostwertzeichen berät ein Kunstbeirat.

Der Programmbeirat besteht aus 14 Mitgliedern, 2 stellt das Bundesfinanzministerium selbst, 2 kommen aus dem Kreis der Brief-Lizenznehmer, 4 sind Abgeordnete des Deutschen Bundestags, 1 wird vom Bund Deutscher Philatelisten benannt, 1 vom Bundesverband des Deutschen Briefmarkenhandels. Außerdem sind vertreten 1 Experte Geschichte/Medien, 1 Beauftragter für Kultur und Medien der Bundesregierung, 1 Vertreter des Deutschen Presserats und 1 Mitglied der Kultusministerkonferenz.

Der Kunstbeirat besteht aus 14 Mitgliedern: 2 Angehörige des Bundesfinanzministeriums, 2 Vertreter der Lizenznehmer, 2 Bundestagsabgeordnete, 1 Vertreter des Bundes Deutscher Philatelisten, 1 Vertreter des Bundesverbandes des Deutschen Briefmarkenhandels und 5 Grafik-Experten und 1 Experte für Drucktechnik.

Der Bundesfinanzminister beruft die Mitglieder der beiden Beiräte für die Dauer einer Legislaturperiode. Anfang März 2010 gab das Bundesfinanzministerium die Mitglieder der beiden Gremien für die 17. Legislaturperiode bekannt.

Und hier die Mitglieder des Programm- und des Kunstbeirats für die 18. Legislaturperiode (2013 - 2017):

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Ideenwettbewerb 2012: Wer oder was soll auf die Briefmarke? /Themenvorschläge erwünscht

Januar 2010

Markenentwürfe / Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Briefmarken sind kleine Botschafter unseres Landes, unserer Kultur und Geschichte. Damit dies auch so bleibt, hat das Bundesfinanzministerium Kriterien für die Auswahl der Themen definiert.

Die Marken sollen z. B. nicht nur klaren Bezug zu Deutschland haben, sondern auch ausgewogen auf die Bereiche „Staat und Gesellschaft”, „Kunst und Kultur”, „Wissenschaft und Technik”, „Natur und Umwelt” sowie „Internationales” eingehen. Innerhalb dieser Vorgaben sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Bestimmen Sie mit, wovon die neuen Marken erzählen sollen!

Ulrike Bohm, Leiterin des Referats Postwertzeichen im Bundesfinanzministerium: „Wir haben dazu extra einen Ideenwettbewerb ins Leben gerufen, der die Bürger ermuntern soll, sich noch aktiver am Entstehungsprozess und Auswahlverfahren zu beteiligen. Wir bekommen dazu über 1.000 Vorschläge im Jahr, die wir allesamt recht sorgfältig prüfen.”

Welche Ideen eine Marke wert sind, darüber diskutiert einmal im Jahr der Programmbeirat. Die Experten aus Politik und Gesellschaft wählen Themen aus, die vor allem eines sein müssen: besonders.

Briefmarken sollen Deutschland und seine kulturelle Vielfalt widerspiegeln. Dazu gehören auch bedeutende Persönlichkeiten. Zu Lebzeiten schaffen es allerdings nur die wenigsten auf eine Marke. Carl-Heinz Schulz, Ehrenpräsident des Bundesverbandes des Deutschen Briefmarkenhandels: „Wir haben 2007 eine Ausnahme gemacht, dass wir den Papst zu seinem 80. Geburtstag aufgrund seiner deutschen Herkunft gewürdigt haben. Das soll auch eine Ausnahme bleiben. Und nun haben wir zum ersten Mal noch eine Ausnahme besonderer Art gemacht, indem wir einen landesweit bekannten Eisbären auf die Marke gebracht haben.”

Schritt 1: Überlegen Sie

- Welche Persönlichkeit hat Sie beeindruckt?

- Welches Ereignis hat Sie bewegt?

- Welche Idee hat Sie begeistert?

- Welche Organisation, Bewegung oder Einrichtung hat Sie fasziniert?

Schritt 2: Schreiben Sie uns

Schreiben Sie an das Bundesministerium der Finanzen unter dem Stichwort „Zeichen setzen”, was auf Ihrer Marke zu sehen sein soll und warum. Die besten Chancen haben Sie, wenn Sie 3 Dinge beachten:

- Schlagen Sie keine lebenden Personen vor - diese dürfen in aller Regel nicht auf deutschen Briefmarken abgebildet werden.

- Wählen Sie ein Thema, das einen Bezug zu Deutschland hat und von überregionaler Bedeutung ist. Jubiläen sollten „rund” sein.

- Verzichten Sie auf parteipolitische oder kommerzielle Themen.

Teilnahmebedingungen

Die Teilnahme am Wettbewerb ist offen für alle, jede Idee ist willkommen. Sämtliche eingehenden Vorschläge werden vom Bundesfinanzministerium geprüft. Die überzeugendsten Vorschläge werden im Jahresprogramm 2012 umgesetzt. Die Gewinner erhalten jeweils ein Album mit der vollständigen Postwertzeichensammlung eines Jahres. Bei mehreren thematisch identischen Vorschlägen entscheidet das Los.

Unter allen Gewinnern werden zusätzlich 3 Sonderpreise verlost: jeweils eine Einladung zu einer offiziellen Präsentation, bei der eine Briefmarke erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wird.

Teilnahmeschluss ist der 15. September 2010. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Quelle: Bundesfinanzministerium

Gutes tun - Mit Briefmarken helfen

Ein Zeichen für gute Taten - ein neues Signet für Briefmarken seit 2008

05.11.2008

Zeichen setzen für gute Taten

Die Sondermarken, die seit Jahrzehnten gemeinnützige Projekte und damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land fördern, erhalten seit der Herausgabe der Weihnachtsmarken 2008 ein „Pluszeichen”.

![]()

Mit diesem Signet will das Bundesministerium der Finanzen als Herausgeber der deutschen Sondermarken erstens ein Zeichen setzen für das Ehrenamt in unserem Land und zweitens auf den guten Zweck der Cent-Spende beim Briefmarkenkauf hinweisen. Damit wird noch deutlicher, dass der Erwerb dieser Sondermarken mit einem „Plus” von wenigen Cent eine ganz persönliche gute Tat mit großer Wirkung ist. Wie bisher unterstützen die Cent-Erlöse in der Summe zahlreiche gemeinnützige Projekte. Dabei geht es um eine Größenordnung von rund 11 Millionen Euro pro Jahr.

Die Marke mit dem „Plus”

Das Signet wurde von Prof. Schmitz aus Wuppertal entworfen. Wesentliches Merkmal ist die Kombination von Bild- und Wortelementen. Die Zusammensetzung aus Punkten leitet sich aus der Perforation der Markenbögen ab.

Das Signet wurde von Prof. Schmitz aus Wuppertal entworfen. Wesentliches Merkmal ist die Kombination von Bild- und Wortelementen. Die Zusammensetzung aus Punkten leitet sich aus der Perforation der Markenbögen ab.

Das „Plus” vor dem Cent-Wert steht für den besonderen Mehrwert dieser besonderen Marken.

Das komplette Zeichen wird auf dem Zehnerbogenrand aller Plusmarken abgebildet. Hier wird die Botschaft, wofür das Plus steht (Gutes tun) und womit es erreicht werden kann (Mit Briefmarken helfen), vermittelt. Die Kommunikation dieser Botschaft wird durch den Slogancharakter des Textes verstärkt.

Jeder Cent ist gut angelegt

Das Zeichen bürgt dafür, dass jeder Cent gut angelegt ist und direkt bei den Menschen ankommt, die auf die Solidarität unserer Gesellschaft angewiesen sind. Die Bundesarbeitgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V. konnte viele Projekte mit Spendengeldern aus dem Verkauf von Plusmarken fördern. Darum gilt für jeden, der Plusmarken kauft: Jeder persönliche Einsatz ist ein Gewinn, ein echtes Plus für uns alle. Durch den Kauf der Briefmarken mit dem Plus setzen Sie ein ganz persönliches Zeichen für Hilfe, die ankommt.

Quelle: Text, Fotos und Grafiken: Bundesministerium der Finanzen

Hier finden Sie ein Video der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V. (BAGFW): „Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble präsentiert die Wohlfahrtsmarken 2010 - die Duftmarken - bei Bundespräsident Horst Köhler”.

Kleiner Einsatz, große Wirkung - Sondermarken mit Zuschlag:

Wohlfahrtsmarken, Jugendmarken, Umweltmarke, Philateliemarke

Januar 2010

- Wohlfahrtsmarken helfen Menschen in Not

Kind im Krankenhaus auf der Bult in Hannover, mit Siegfried

Quelle: MediaCompany / Bundesfinanzministerium

Die Kinder im Krankenhaus auf der Bult in Hannover freuen sich, wenn Siegfried kommt, der freundliche Mann mit dem grauen Bart. Wenn der da ist, spielt er mit ihnen Quartett, Spielzeugautos, Memory. Siegfried ist einer von 70 Ehrenamtlichen, die regelmäßig in die Klinik kommen und Freude verbreiten - Lebensfreude, die wichtig ist für die Genesung. Die Spielsachen und Bastelmaterialien finanziert das Krankenhaus über den Verkauf von Wohlfahrtsmarken. Dadurch kommen jedes Jahr rund 700 Euro zusammen - ein kleiner Beitrag mit heilender Wirkung.

Wohlfahrtsmarken

Wohlfahrtsmarken gibt es in Deutschland bereits seit 1949. Jedes Jahr wird eine Serie von 4 Marken mit je einem zusätzlichen Cent-Anteil herausgegeben. Die Porto- und „Pluswerte” betragen 45 + 20 Cent, 55 + 25 Cent und 145 + 55 Cent. Seit 1969 erscheinen darüber hinaus noch jährlich 2 Weihnachtsmarken mit Werten von 45 + 20 Cent und 55 + 25 Cent.

Die Erlöse aus den Plusanteilen der Wohlfahrts- und Weihnachtsmarken fließen der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V. zu. Unter ihrem Dach sind die 6 Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege zusammengeschlossen (Arbeiterwohlfahrt, Deutscher Caritasverband, Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland, Deutsches Rotes Kreuz, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband und Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland). Seit 1949 wurden fast 4 Milliarden Wohlfahrts- und Weihnachtsmarken mit einem Pluserlös von rund 600 Millionen Euro verkauft.

Am 7. Januar 2010 präsentierte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble die Wohlfahrtsmarken 2010, die ersten deutschen Briefmarken mit Duft von Apfel, Erdbeere, Zitrone und Heidelbeere, der Öffentlichkeit und übergab Bundespräsident Horst Köhler, dem Schirmherrn des Sozialwerks Wohlfahrtsmarken, die ersten Drucke. Einen Video-Clip von der Präsentation sehen Sie hier

Jugendmarken

Seit 1962 werden sogenannte Jugendmarken herausgegeben. Mit den „Plus”-Erlösen werden „Maßnahmen zum Wohle junger Menschen” gefördert. Das kann ein Jugendtheater sein, die Sanierung eines Jugendheims oder ein historisch-politisches Jugendbildungsprojekt. Was im Einzelnen gefördert werden soll, darüber entscheidet die Stiftung Deutsche Jugendmarke e.V.

Sportmarken

In der Plusmarkenserie „Für den Sport” erscheinen jährlich 4 Briefmarken. Die Pluserlöse fließen in die Förderung des Spitzen- und Leistungssports. Verwaltet wird das Geld von der Stiftung Deutsche Sporthilfe. Die Sporthilfe vergibt Stipendien, bezahlt Nachhilfestunden, springt bei trainingsbedingten Verdienstausfällen ein oder hilft beim Kauf von Sportgeräten. Derzeit betreut die Stiftung 3.800 Spitzen- und Nachwuchsathleten sowie 600 junge Talente. Sportmarken gibt es seit 1968.

Umweltmarke

Ein besonderes „Marken”-Zeichen ist die seit 1992 alle 2 Jahre erscheinende Sondermarke mit einem zusätzlichen Cent-Anteil zugunsten des Umweltschutzes. Empfänger dieser Erlöse ist das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, das damit nationale und internationale Umweltschutzprojekte fördert.

Philateliemarke

In dem Jahr, in dem keine Umweltmarke erscheint, gibt es eine Plusmarke zugunsten der Stiftung für Philatelie- und Postgeschichte. Der Zusatzerlös hilft, die Briefmarke als historisches Kulturgut unseres Landes zu fördern. Diese Plusmarke gibt es seit 1993.

| Empfänger der Zusatzerlöse | Erlöse gesamt (Millionen Euro) seit 1949 |

| Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V | rd. 600 |

| Stiftung Deutsche Jugendmarke e.V. | rd. 200 |

| Stiftung Deutsche Sporthilfe | rd. 130 |

| Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | rd. 6 |

| Stiftung zur Förderung der Philatelie und Postgeschichte | rd. 10 |

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Intelligente RFID-Systeme – Auf dem Weg zum Internet der Dinge

April 2010

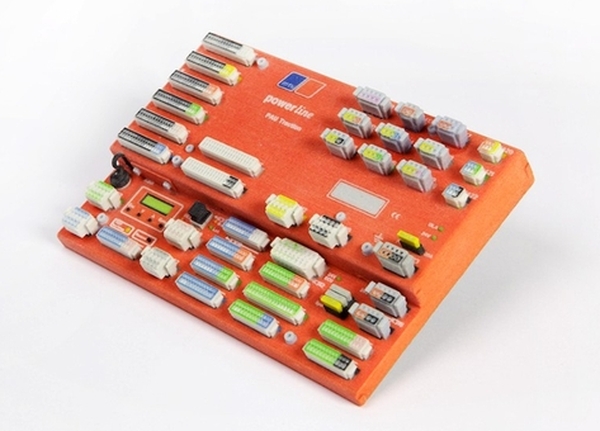

Foto: Deutsche Post AG

Sie werden immer kleiner und leistungsfähiger und schon sind sie aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken: die RFID-Chips. In der Organisationseinheit DHL Solutions & Innovations der Deutschen Post DHL nimmt die Erprobung und Weiterentwicklung der RFID-Komponenten und ihrer Einsatzmöglichkeiten einen großen Stellenwert ein. Eigentlich kennt jeder die Radiofrequenz Identifikation, kurz RFID, vom berührungslosen Skipass oder der elektronischen Wegfahrsperre im Auto. Aber RFID-Systeme können noch mehr. Zum Beispiel Informationen über ein Produkt, eine Palette oder ganze Lagerbestände senden. Diese müssen, anders als beim Barcode, nicht umständlich mit Lesegeräten gescannt werden. Die Informationen werden per Funk übertragen: schnell, automatisch und ohne direkten optischen Kontakt. Das funktioniert, weil RFID-Chips Informationen sammeln, senden und gegebenenfalls Folgeprozesse anstoßen können. Durch diese technologischen Erfolge und Einsatzszenarien wird die Entwicklung des Internets der Dinge maßgeblich vorangetrieben. Eine aktive Kommunikation zwischen Gütern und Akteuren in der Logistik wird Realität.

Schon seit den 1950er Jahren wird die RFID-Technologie genutzt. Aber erst seit 10 Jahren arbeiten Forscher und Nutzer gezielt daran, die Technologie für den kommerziellen Einsatz in der Industrie, im Handel und bei Dienstleistern zu erschließen. Die Deutsche Post DHL war von Anfang an dabei und ist - noch einmal verstärkt durch die Gründung des Innovationsbereiches innerhalb des Unternehmens - zusammen mit den Herstellern maßgeblich an der Weiterentwicklung der RFID-Technologie beteiligt. Und zwar in enger Zusammenarbeit mit globalen Partnern wie IBM, Motorola, SAP, T-Systems, Oracle, mittelständischen Technologieanbietern wie 7ID oder Tricon und Forschungsinstituten wie zum Beispiel den Fraunhofer Gesellschaften. Oberstes Ziel ist die Erarbeitung von Lösungsstandards, die problemlos in globale Netzwerke eingebunden werden können. DHL Solutions & Innovations hat im eigenen Konzern alle Voraussetzungen dafür geschaffen, RFID in den Zielindustrien zu etablieren. Durch eine abgestimmte und gemeinsame Umsetzung der Technologie profitieren zukünftig die Kunden von DHL von erhöhter Transparenz durch Echtzeitinformationen, verringerten Zugriffszeiten, Prozessoptimierungen sowie neuen Business-Logiken.

Es gibt bereits eine Reihe von Großkunden, die beim Einsatz von RFID auf die Innovation von DHL setzen. Beispiele:

- Sony: Der Elektronik-Konzern stattet alle Kartons und Paletten im eigenen Zentrallager Tilburg (Niederlande) mit RFID-Tags aus. Die Paletten werden beim Warenausgang, d. h. bei der Übergabe an DHL Freight, durch RFID-Gates auf Artikelebene erfasst. Bei der Entladung wird die eingehende Ware an 3 RFID-Gates erneut automatisch ausgelesen. Sowohl Diebstahl als auch die Einschleusung von Plagiaten in den Handel kann so identifiziert und effektiv verhindert werden.

- Metro Cash & Carry Frankreich: Hier hat DHL erstmalig eine flächendeckende RFID-Lösung für einen Handelskonzern entwickelt und eingesetzt. DHL ist für das gesamte Warenmanagement der 91 Metro-Märkte in Frankreich zuständig. Es geht um jährlich 1,3 Millionen Paletten.

Längst hat man auch die Einsatzmöglichkeiten in der Kühllogistik gesehen und bedient sich wachsend dieser Technologie. Es gibt RFID-Chips, die auch die Einhaltung der Kühltemperaturen während der Transportkette überwachen und bei kritischen Veränderungen notfalls Alarm auslösen. Die RFID-Lösung „SmartSensor Temperature” wurde von DHL Solutions & Innovations entwickelt und wird stetig verbessert und erweitert, etwa zur Überwachung von Luftfeuchtigkeit und Erschütterungen beim Warentransport.

Noch vor einigen Jahren gab es eine lebhafte Diskussion zum Thema Datenschutz beim RFID-Einsatz. Theoretisch könnte die Technik benutzt werden, um z.B. Kleidung mit Chips auszustatten und den Träger zu überwachen. Für die Logistikanwendungen in Transport und Lager geht es um den Informationsfluss von Waren und nicht um die elektronische Überwachung von Personen. Darum stellte auch der Bundesdatenschutzbeauftragte richtig, dass RFID datenschutzrechtlich nicht problematisch sei, „sofern keine Verknüpfung mit personenbezogenen Identifikationsdaten erfolgt.”

Wie funktioniert RFID? Sehen Sie hier einen Clip der Deutschen Post AG:

2008 © Deutsche Post AG

Quelle: Deutsche Post AG / Postforum April 2010

Was ist RFID?

2009

RFID steht für Radio Frequency Identification (Identifikation über Radiowellen)

RFID steht für Radio Frequency Identification (Identifikation über Radiowellen)

Die Aufgabe der RFID-Systeme ist im Grunde dieselbe, die heute überwiegend noch der Barcode erledigt: Er stellt Informationen über ein Produkt, eine Palette oder ganze Lagerbestände bereit. Dabei sind RFID-Systeme aber dem Barcode in vielerlei Hinsicht überlegen. Zum Beispiel ist es möglich, viele Produkte auf einmal, ohne Sichtkontakt, auszulesen.

Ein RFID-Etikett besteht aus einem Microchip, der mit einer kleinen Antenne verbunden ist. Die Antenne überträgt die Informationen zu einem Lesegerät, dem sogenannten RFID-Reader. Auf dem Microchip können deutlich mehr Informationen gespeichert werden als auf einem Barcode-Etikett - bis zu mehrere Kilobytes. Der entscheidende Vorteil von RFID ist, dass die Daten nicht mehr umständlich mit Scannern ausgelesen werden müssen, sondern alles per Funkübertragung geschieht: schnell und ohne direkten Kontakt.

Während Barcodes stets einzeln ausgelesen werden müssen, können RFID-Chips zeitsparend „im Pulk” ausgelesen werden. Das ermöglicht zum Beispiel in der Lagerlogistik eine Inventur auf Knopfdruck. Die Möglichkeiten von RFID in der Logistik sind sehr vielfältig und eröffnen der Branche völlig neue Perspektiven. Finden Sie heraus, was RFID heute und in Zukunft alles leisten kann.

Kluge Medikamente

Viele Produkte müssen gekühlt transportiert werden. Dazu gehören Lebensmittel, Flüssigmedikamente oder Kosmetika. Ein im DHL Innovation Center entwickelter, mit Temperaturfühlern ausgestatteter RFID-Sensor-Tag überwacht die Ware und ihre Temperatur während des gesamten Transports.

Die Messdaten stehen an jedem Auslesepunkt zur Verfügung. Absender, Empfänger oder Kontrolleur können den Zustand der Produkte überprüfen, ohne dass die Sendung geöffnet werden muss. Überdies kann der Chip jederzeit das Mindesthaltbarkeitsdatum des Produkts neu berechnen. Nicht mehr verwendungsfähige Waren könnten im Notfall deshalb sofort aus der Lieferkette genommen werden.

Smarte Container

Smarte Container

Ein vom DHL Innovation Center entwickelter Prototyp eines intelligenten Containers überwacht mittels RFID, wie stark die Ware während des Transports Feuchtigkeit, Stößen und Erschütterungen ausgesetzt ist. Die im Container befindlichen Sensor-Tags übermitteln anschließend diese Informationen mittels GPS oder anderer Technologien. Sollte die Ware beeinträchtigt sein, kann frühzeitig Ersatz geordert werden.

Intelligente Pakete

Bislang werden die Wege von Paketen, Briefen oder Containern zentral gesteuert. Das könnte sich zukünftig ändern. Die Fracht von morgen nimmt ihr Schicksal selbst in die Hand. Die Vision ist, ein Paket mit Wissen auszustatten, so dass es sich seinen eigenen Weg suchen kann. Die Zielinformationen werden in einem RFID-Tag gespeichert, der am Paket angebracht ist.

Bislang werden die Wege von Paketen, Briefen oder Containern zentral gesteuert. Das könnte sich zukünftig ändern. Die Fracht von morgen nimmt ihr Schicksal selbst in die Hand. Die Vision ist, ein Paket mit Wissen auszustatten, so dass es sich seinen eigenen Weg suchen kann. Die Zielinformationen werden in einem RFID-Tag gespeichert, der am Paket angebracht ist.

Die Anlage steuert also nicht mehr das Paket, sondern das Paket steuert die Anlage. Es bewegt sich zielsicher von allein in einem riesigen Logistik-Netzwerk. Fachleute sprechen vom „Internet der Dinge”, denn das Prinzip ähnelt dem digitalen Daten-Highway, auf dem die Datenpakete von E-Mails und Co. selbstständig ihren Weg finden.

RFID ist eine große Chance für die Logistik, den Paketversand zu vereinfachen und Logistikprozesse noch effizienter zu gestalten.

Text und Grafiken: Deutsche Post AG

Am 21. Dezember 2009 beleuchtete Deutschlandradio in einem Feature von Jörg Münchenberg die Zukunft des Briefes. Hier die Niederschrift und die Audiodatei des Sendungstextes mit freundlicher Genehmigung des Autors und des Senders

Zukunft des Briefes - ein Feature von Jörg Münchenberg

E-Mail statt Papier und Tinte

Der schleichende Tod des Briefes

21.12.2009

Gerade zum Ende des Jahres bekommt die Post viel zu tun: Zahlreiche Weihnachtsgrüße wollen transportiert werden. Doch immer mehr wird auch elektronisch verschickt, als E-Mail. Und nicht nur an Weihnachten verliert der Brief seine Bedeutung.

Künftig nur noch leer? Eine Reihe von Briefkästen an einer Hauswand.

Foto: Deutschlandradio/Stock.XCHNG/Grethe Boe)

Hagen Flosdorf auf der morgendlichen Tour durch seinen Zustellbezirk in der Kölner Innenstadt. 6 Tage in der Woche, bei jedem Wetter. Briefträger müssen robust sein:

„Ja, man gewöhnt sich ja mit der Zeit dran. Das ist dann nicht mehr so schlimm wie es das für andere ist. Die aus dem Büro sind. Die sagen mir dann schon öfters: ach, Sie Ärmster. Aber für mich ist das dann gar nicht mehr so. Der letzte Winter war mal extrem. Aber Gott sei Dank haben wir die ja nicht mehr jedes Jahr. Wenn es kalt und trocken ist, dann geht es. Schlimmer ist, wenn es permanent regnet.”

Der Ende-40-Jährige macht seine Arbeit bei der Post gerne, er ist seit 29 Jahren dabei. Erst im Innendienst, seit 10 Jahren trägt er Briefe aus. Postbote, sagt Flosdorf, ist mehr als ein gewöhnlicher Job:

„Normalerweise ist das ein Beruf wie jeder andere. Aber, bei gewissen Situationen bemerkt man, es ist ja doch ein bisschen anders. Letztens ist bei einer Kundin der Hund gestorben. Und da kann man da nicht einfach so vorbeigehen. Da unterhält man sich mit ihr. Da gibt man ein bisschen Trost und lässt sie erzählen. Da merkt man dann - aha, es ist ja doch mehr als nur Briefe verteilen.”

Jetzt, kurz vor Weihnachten herrscht Hochbetrieb. Die Post muss Sonderschichten fahren, um den Ansturm zu bewältigen. Pakete, Päckchen, Wunschkarten und Briefe - das Geschäft für den Monopolisten Deutsche Post brummt, der trotz Liberalisierung noch immer 90 Prozent des Briefmarktes beherrscht. Doch von Feierstimmung ist in den Führungsetagen nichts zu spüren - im Gegenteil:

„Also grundsätzlich ist es so, dass sich das Kundenverhalten über die Jahre, von Generation zu Generation, immer wieder verändert. Und wir stellen in der Tat fest, dass gerade jüngere Menschen vermehrt SMS, E-Mail schreiben, elektronische Dienste in Anspruch nehmen. Das ist nicht immer Ersatz für einen geschriebenen Brief - oftmals ist es eben auch ein Ersatz für ein Telefongespräch oder zusätzliche Kommunikation, die ganz neu entsteht. Aber generell ist es so, dass die Mengen Stück für Stück sinken. Ungefähr 2 bis 3 Prozent pro Jahr. Und unsere Aufgabe ist es, darauf eine Antwort zu finden,”

beschreibt Briefvorstand Jürgen Gerdes die Lage. Der Trend ist seit Jahren ungebrochen. 70 Millionen Briefe wandern täglich von Hand zu Hand. Doch zur gleichen Zeit werden 81 Millionen SMS per Handy verschickt. Eine bittere Entwicklung für die Post, die bislang mit dem Briefgeschäft viel Geld verdient hat und damit auch ihren Aufstieg zum weltweiten Logistikkonzern finanzieren konnte. Post-Chef Frank Appel:

„Also, der klassische Brief wird sicherlich rückläufig sein, aber er wird niemals sterben. Es wird immer ein Niveau geben, wo der klassische Brief einfach unschlagbar ist in seinen Eigenschaften gegenüber einem anderen Medium. Das wird auch in Zukunft so sein. Die Herausforderung und die Unbekannte dabei ist: wir wissen nicht, ob das bei 50 Prozent, bei 70 oder bei 80 Prozent vom heutigen Volumen sein wird. Das ist die Herausforderung.”

Der Brief ist natürlich viel älter als die Institution Post. Die Babylonier ritzten ihre Nachrichten auf Tontafeln, und die Ägypter nutzten den sogenannten Papyri für ihre Mitteilungen, vor gut 4700 Jahren. Die Eigenschaft des Briefes hat sich über die Jahrhunderte allerdings kaum geändert, meint Veit Didczuneit, zuständig für den Bereich Sammlungen beim Rundgang durch das Museum für Kommunikation in Berlin:

„Der Brief ist ein Nachrichtenmittel, ein Kommunikationsmedium, und man wollte Inhalte speichern und sie anderen zukommen lassen. Briefe haben durch die Geschichte hinweg 2 Komponenten. Den Inhaltsaspekt, dass man etwas mitzuteilen hat, beziehungsweise auch den Beziehungsaspekt, dass man, wie bei den Feldpostbriefen sagen wollte, ich bin noch am Leben, ich bin noch da - denkt an mich, oder ich denke an Euch.”

Doch bereits in der Antike entwickelte sich der Brief zu einer literarischen Kunstform. Julius Cäsar, Seneca oder auch Cicero machten den Anfang. Auch später nutzen viele andere Prominente den Brief zum Gedankenaustausch. Etwa Friedrich Schiller und Wolfgang Goethe. In einem Geburtstagsbrief schreibt Schiller am 23. August 1794 an seinen Freund:

„Lange schon habe ich, obgleich aus ziemlicher Ferne, dem Gang Ihres Geistes zugesehen und den Weg, den Sie sich vorgezeichnet haben, mit immer erneuerter Bewunderung bemerkt. Sie suchen das Notwendige der Natur, aber Sie suchen es auf dem schwersten Wege, vor welchem jede schwächere Kraft sich wohl hüten wird. Sie nehmen die ganze Natur zusammen, um über das Einzelne Licht zu bekommen. Von der einfachen Organisation steigen Sie Schritt vor Schritt zu den mehr verwickelten hinauf um endlich die verwickelste von allen, den Menschen genetisch aus den Materialien des ganzen Naturgebäudes zu erbauen. Eine große und wahrhaft heldenmäßige Idee, die zur Genüge zeigt, wie sehr Ihr Geist das reiche Ganze seiner Vorstellung in einer schönen Einheit zusammenhält.”

Niederlassung Brief, Hamburg Zentrum. Eine der größten in Deutschland. Zuständig für fast 1 Million Haushalte, 1.472 Briefkästen, 760 Mitarbeiter, 3,3 Millionen Sendungen pro Tag zu normalen Zeiten. Jetzt kurz vor Weihnachten herrscht auch hier Ausnahmezustand. Die Sortiererin am Band hat jede Menge zu tun:

„Also, einmal hier trennen, dann da an der Maschine, an der MA-Maschine. Und eben halt drüben zum Rollstempeln. Und Hammer-Stempel haben wir auch zum Beispiel, was noch mit der Hand gestempelt werden muss. Das sind dicke, kurze, wo was drin ist, was nicht durch die Maschine geht. Hier sortieren wir halt die Großbriefe, Kurzbriefe. Und eben die roten Tüten, das ist die Geschäftspost - die wird noch extra bearbeitet. Schnell müssen wir immer sein, überall.”

Der Druck auf die Mitarbeiter ist in den letzten Jahren ständig gewachsen. Kosten sparen heißt auch hier die Devise. Das schwindende Briefgeschäft soll so wirtschaftlich wie möglich organisiert werden. Und so sind es die Maschinen, die im Briefzentrum den Takt vorgeben. Und die nächste Generation steht schon bereit, freut sich der Vertreter der lokalen Geschäftsleitung:

„Wir kriegen auch im übernächsten Jahr neue Großsortieranlagen, so heißen die Maschinen, und die übernehmen dann auch weitgehend das Stempeln. Die Mitarbeiter? Ja, also entlassen worden ist noch keiner. Das wird man sicherlich sozial abfangen.”

Doch auch bei den Briefträgern hat sich inzwischen viel geändert. Zustellbezirke wurden zu größeren Einheiten zusammengelegt, und längst berechnet der Computer die günstigste Route - nach einer komplizierten Formel, zu der nicht zuletzt Wegezeiten, Verkehrsmittel und Lage gehören. Viele Boten klagen über den gestiegenen Arbeitsdruck, das weiß auch die stellvertretende verdi-Vorsitzende Andrea Kocsis. Aber:

„Also ich glaube, dass die Kolleginnen und Kollegen in der Zustellung, die Stammbezirke haben, das heißt, die feste Reviere haben und tagtäglich die gleichen Strecken ablaufen und Briefsendungen zustellen - dass die noch gute Kontakte haben. Und für die Kundinnen und Kunden ist es auch wichtig, dass immer der gleiche Mensch kommt, der ihnen ihre Briefsendung zustellt. Das ist nicht überall möglich, aber ich glaube: die Post ist sozusagen noch immer das Gesicht zum Kunden über den Zusteller oder die Zustellerin.”

Und doch wird es auch für die rund 80.000 Briefzusteller der Post keine Atempause geben. Die Kosten müssen weiter runter, betont Konzernchef Appel:

„Wir haben in den letzten Jahren die Prozesse bei den Zulieferern weiter optimiert. Ja, da sind nicht mehr beliebig Produktivitätsreserven zu holen. In der gegebenen Arbeitszeit. Deswegen habe ich ja im Sommer gesagt: Natürlich können wir in der gegebenen Arbeitszeit nicht mehr beliebige Optimierungen machen, sondern wir müssen überlegen, die Arbeitszeit zu verlängern. Das haben wir jetzt im ersten Schritt nicht getan.”

Briefe sind weitaus mehr als Kommunikationsmittel. Briefe erzählen Geschichten und Schicksale - manchmal reicht dazu der Blick auf den Umschlag, sagt Veit Didczuneit vor einer kleinen Vitrine im Berliner Museum für Kommunikation:

„Hier in diesem Bereich sehen wir einen kunterbunten Brief. Man sieht also die Anschrift, man sieht viele Stempel. Man sieht Namen von europäischen Städten. Aber immer wieder auch durchgestrichen. Man könnte meinen, es ist Ausdruck einer Reiselust einer adligen Dame. Aber wenn man genau hinschaut, dann stellt man fest, dass diese Frau von der Asseburg 1887 höchstwahrscheinlich geschieden wurde - höchstwahrscheinlich aufgrund eines Ehebruchs, und Effi Briest lässt natürlich grüßen. Und in gewisser Weise deuten wir diesen Brief als Flucht vor der gesellschaftlichen Ächtung, die diesen Frauen widerfuhr, wenn sie Ehebruch begangen haben.”

Daneben ganz andere Emotionen. Briefe, die von Erfolg, Glück und vor allem von der leidenschaftlichen Liebe erzählen:

„Gustav Mahler an Alma Schindler. Berlin 12. Dezember 1901. Mein teueres liebes Mädchen. In einer schrecklichen Hetze zwischen Ankunft und erster Probe schnell innige Grüße und ein Schrei des Herzens nach Dir. Ich kann von jetzt ab nur im Hinblick auf Dich leben, atmen, sein. Ich dirigiere in Berlin selbst mein Werk. Oh, könntest Du dabei sein. Aber, so nötig es anderen ist, aus meinem Schaffen den Schlüssel zu meinem Sein zu gewinnen - Du, meine Alma, wirst von mir ausgehend, aus der allumfassenden Gegenwart heraus liebenshellsichtig alles erfahren - Du, ich, ich, Du, sein. Wenn die Töne, die Schallwellen soviel Kraft hätten als mein Liebesstreben nach Dir - so müsstest Du es den ganzen Vormittag klingen hören. Dir, für Dich soll es sein - alles was in mir lebt. Meine geliebte Alma. Dein Gustav.”

Bei der Post geht die fieberhafte Suche nach Ausweichstrategien weiter, um den schleichenden Niedergang des Briefes aufzufangen. Dabei musste der Branchenriese bereits teures Lehrgeld bezahlen. Die Expansion ins Ausland in andere Geschäftsfelder, vor allem vom früheren Konzernchef Klaus Zumwinkel vorangetrieben, hat sich bislang kaum ausgezahlt. Im Gegenteil: der Ausflug in das Expressgeschäft in den USA endete in einem Milliardendesaster. Frank Appel zeigt sich - zumindest nach außen - unbeeindruckt:

„Deswegen kann man nicht sagen: die Strategie ist gescheitert. Wir haben einfach das Problem, dass wir auf der einen Seite eine strukturelle Herausforderung im Brief haben durch das Internet. Weil die Menschen heute kaum noch Briefe schreiben. Wir haben bei der DHL, wenn der weltweite Handel einfach zusammenbricht, natürlich auch Auswirkungen. Ich glaube, dass wir nach der Krise die Schönheit dieser Strategie, nämlich ein globales Unternehmen in der Logistik zu schaffen, sehr wohl sehen werden. Wir haben enorme Wachstumschancen, wenn sich die Weltwirtschaft wieder erholen wird, und dann wird das deutlich in unseren Zahlen.”

Solange aber muss der Branchenriese weiter an mehreren Fronten kämpfen. 2011 werden die letzten eigenen Postfilialen geschlossen, dann werden die Kunden ihre Päckchen und Briefe nur noch beim Einzelhändler aufgeben. Auch andere Stellschrauben würde der Postchef gerne neu justieren, doch oftmals sind ihm die Hände gebunden. Das Porto etwa muss sich die Post von der Regulierungsbehörde genehmigen lassen. Und an wie vielen Tagen in der Woche zugestellt wird, regelt wiederum die sogenannte Universaldienstleistungsverordnung - das Grundgesetz der postalischen Versorgung. Gerne würde die Post die wöchentliche Zustellung von 6 auf 5 Tage verkürzen:

„Allerdings waren bisherige Versuche sehr negativ, sind negativ aufgenommen worden durch die Kunden. Und Dinge, die geplant waren, werden bereits wieder rückgängig gemacht. Ich glaube, dass die Post weiter suchen wird. Wir sind allerdings der Auffassung, dass die regelmäßige Zustellung der Vorteil ist, den die Post gegenüber allen anderen Unternehmen hat,”

stellt die stellvertretende verdi-Chefin Andrea Kocsis gelassen fest. Aber die Konzernspitze wird nicht locker lassen, auch nicht gegenüber den Mitarbeitern. Bis Ende 2011 gilt bei der Post eine Beschäftigungssicherungsklausel, dann dürfte erneut über längere Arbeitszeiten verhandelt werden. Und wenn das Briefaufkommen weiter schrumpft, wird es auch bei den Briefträgern Konsequenzen geben, kündigt Brief-Vorstand Gerdes an:

„Wir haben unterschiedlich alte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Einige gehen in Rente. Wenn das Volumen mal sinkt, dann werden wir halt mehr in Rente gehen lassen als wir neu aufbauen, neu einstellen. Ja, und so kann man das dann über den Zeitfaktor dann sauber managen.”

Lange Zeit war der Brief ein Privileg für Amtspersonen und reiche Kaufleute - der Transport kostete einfach zu viel Geld. Erst ab dem 18. Jahrhundert erreichte der Briefverkehr weitere Kreise der Oberschicht. Dann aber ging es Schlag auf Schlag. 1824 wurde der Briefkasten erfunden, 1840 in England die Briefmarke. Übrigens eine reine Rationalisierungsmaßnahme, um den ständigen Streit über die Transportkosten zu beenden. Der Brief, so Veit Didczuneit, wurde dann zum Massenkommunikationsmittel:

„Die großen Briefschreibaktionen der Weltgeschichte haben immer stattgefunden, wenn es den Zwang zum Brief gab. Gerade in Kriegen oder wenn es Teilungen gab, wie bei der innerdeutschen Teilung, dass es keine andere Möglichkeit gab sich auszutauschen. Wenn man den Zweiten Weltkrieg nimmt, dann haben wir in Deutschland ein Briefaufkommen von 1939 bis 1945 von 30 bis 40 Milliarden Feldpostsendungen.”

Schon im Ersten Weltkrieg nutzten die Soldaten den Brief als den einzigen Weg, Kontakt in die Heimat zu halten. Viele erschütternde Dokumente sind darunter, so auch der kritische Brief von Joachim Klinkhammer über die deutsche Kriegspropaganda. Der aus der Eifel stammende Soldat schrieb im Herbst 1915:

„Da wird nun die Stadt beflaggt. Alles brüllt Hurra, wenn ein Sieg errungen ist. Aber was damit verbunden ist, bleibt außer acht. Dass hunderte Leichen herumliegen, in den Drahthindernissen hängen - überhaupt wie ein Angriff zugeht, daran wird nicht gedacht. Und wer fällt, der stirbt den Heldentod. Auch ein schönes Wort, das hier keinen Anklang mehr findet. Das war einmal.”

Für die Post beginnt eine ungewisse Zukunft. Große Hoffnung setzt die Konzernspitze deshalb in den elektronischen Brief. Der soll den Abwanderungstrend ins Internet aufgreifen und daraus ein Geschäft machen - der für das 1. Halbjahr 2010 anvisierte Online-Brief wird kostenpflichtig sein. Es ist die neue Postwelt von morgen.

„Wir haben ein fantastisches Ausgangsprodukt. Der Brief ist jetzt über 500 Jahre alt. Der ist deshalb über 500 Jahre alt, weil alle wissen: er kommt immer an, niemand guckt rein - er ist also völlig geschützt - jeder weiß, dass der Absender und der Empfänger bekannt sind. Das haben die modernen E-Mail-Produkte erst einmal nicht. Und wir glauben, dass wir die 4 Kerneigenschaften - Absender bekannt, Empfänger bekannt, das Ding kommt sicher an und keiner schaut rein - dass wir das in die elektronische Welt übertragen können.”

Doch werden die Kunden das neue Produkt angesichts der vielen Datenschutzskandale überhaupt annehmen? Und sind sie bereit, für den elektronischen Brief zu bezahlen? Auch Brief-Vorstand Gerdes kann darauf keine Antworten geben:

„Wir erleben hier eine wahre Schreibfreude. Also die Kinder wie die Erwachsenen. Die schreiben lange, ausführlich. Alles schön geschmückt. Und auch die Teenies schreiben allein um des Schreibens willen.”

In Engelskirchen ist in diesen Tagen von den Nöten der Post nichts zu spüren. Im Weihnachtspostamt, sagt Birgit Müller, türmen sich wie jedes Jahr die Wunschbriefe an das Christkind.

„Wir haben hier also einen Brief von einer Laura-Jane: ‚Liebes Christkind, ich habe in diesem Jahr viel gelogen. Das soll im nächsten Jahr besser werden. Mit freundlichem Gruß, Deine Laura.’ Dann habe ich hier einen Brief von einem Benjamin: ‚Ich wünsche mir, dass es keinen Krieg gibt. Ich wünsche mir, dass es etwas zu essen gibt. Und ich wünsche mir ein Nintendo DS.’ Das war der Benjamin. Und jetzt schreibt ein Julian: ‚Liebes Christkind, ich wünsche mir von Dir, dass sich die Schweinegrippe nicht mehr so ausbreitet. Und dass die Wale nicht mehr so oft gejagt werden. Und dass Papa nicht in den Einsatz muss. Dass die Natur nicht mehr so leiden muss. Eine Einzelreitstunde. Dass meine ganze Familie gesund bleibt. Ich würde mich freuen, wenn ich eine Uniform kriege. Liebe Grüße, Dein Julian’.”

Zumindest an Weihnachten lebt er noch einmal auf - der vom Aussterben bedrohte, handgeschriebene Brief.

Der schleichende Tod des Briefes

Skript und Audio-Datei (MP3)

Audio-Datei - 2,9 MB - (3.05 min)

Adressenhandel und unerwünschte Werbung: Robinson-Liste

September 2012

Wieso werde ich überhaupt angeschrieben?

Für die (Werbe)Wirtschaft werden sogenannte qualifizierte Adressen immer wichtiger. Dabei handelt es sich nicht nur um die reine Adresse, sondern um ein „Paket”, in dem auch zusätzliche Informationen wie z.B. das Alter, besondere Interessen (Hobbies, Autos, Restaurants etc.), Familienstand (verheiratet, 2 Kinder unter 2 Jahren, Single,...), Gehaltsklasse und weitere Informationen enthalten sind. Es ist nämlich wesentlich erfolgversprechender, die Werbung für den teuren, 2-sitzigen Luxussportwagen an Singles über 30 Jahre mit mindestens 80.000 Euro Jahresverdienst zu schicken als an die 4-köpfige junge Familie mit einem Jahreseinkommen von 40.000 Euro.

Da durch gezielte Bewerbung der (aus Sicht des Anbieters) am meisten geeigneten Bevölkerungsgruppe viel Geld für „sinnlose” Werbung gespart werden kann, hat sich ein regelrechter Markt rund um qualifizierte Adressen gebildet. Sogenannte Adressverlage tun nichts anderes, als Adressen und möglichst viele öffentlich zugängliche Zusatzinformationen zu sammeln, um ihren Kunden die für Werbebriefe geeigneten Adressen verkaufen zu können. Je treffender und spezieller die Qualifizierungen sind, desto mehr kostet eine Adresse. So ist eine Liste der Bewohner eines bestimmten Stadtteils wesentlich billiger pro Adresse zu haben als eine Liste Alleinerziehender mit mindestens 2 Kinder aus dem gleichen Stadtteil.

Woher kommen die Informationen?

Die Informationen kommen aus den unterschiedlichsten, öffentlich zugänglichen Quellen und häufig auch vom Betroffenen selber. Zwar kommt es auch vor, dass Daten unrechtmäßig erhoben, verarbeitet und genutzt werden, aber sehr häufig gibt man im Laufe der Zeit an den verschiedensten Stellen Informationen preis, ohne sich über die weitere Verwendung Gedanken zu machen, oder man unterschreibt Datenschutz-Klauseln, die den Namen nicht verdient haben. Unter öffentlich zugänglichen Quellen fallen beispielsweise Telefon-, Telefax-, und Branchenbücher, Internet-Seiten, Handelsregister, Teile der Melderegister, Schuldnerverzeichnisse, öffentliche Bekanntmachungen aller Art und viele mehr.

Die Bekanntgabe durch eigenes Zutun geschieht beispielsweise durch Visitenkarten (Messebesuch o.ä.), Teilnahme an Preisausschreiben, Aufgabe von Zeitungsanzeigen, Nachsendeaufträgen, Teilnahme an Kundenbindungsprogrammen (wie z.B. der Payback-Karte), Abschluss von Telefonverträgen, Bestellung über Versandhandel, Buchung einer Reise u.s.w. Oftmals wird dabei versäumt, die mit der jeweiligen Vertragsgestaltung verbundenen Datenschutzklauseln genau zu lesen und unerwünschte Zwecke zu streichen oder den Zweck von vorneherein zu begrenzen.

Was kann ich tun?

Die Adresse und sonstige Informationen sollten nur zweckgebunden angegeben werden. Wenn Sie z.B. eine Reise buchen, sollten Sie schriftlich unter den Vertrag setzen „Keine Adressweitergabe an Dritte” oder zumindest „Keine Verwendung dieser Daten für Werbezwecke oder Zwecke der Markt- und Meinungsforschung”.

Widersprechen Sie der Weitergabe Ihrer Daten zu Werbezwecken auch gegenüber der Meldebehörde in Bezug auf die Weitergabe von Wählerlisten an die Parteien vor Wahlen oder die Weitergabe von Meldeangaben an Adressbuchverlage.

Verändern Sie Ihre Adresse bei verschiedenen Gelegenheiten (Teilnehmerlisten von Tagungen, Warenbestellung, Reisebuchung o.ä.) geringfügig, z.B. durch Einfügung eines Mittelnamens „Helga M. Mustermann”. Wenn Sie sich notieren, wo Sie die jeweils veränderte Adresse abgegeben haben, können Sie bei so mancher Werbung erkennen, wer Ihre Adresse weitergegeben hat.

Schicken Sie die Werbung mit dem Vermerk „Zurück an Absender” wieder zurück.

Nehmen Sie Ihr Recht auf Auskunft gemäß § 34 Bundesdatenschutzgesetz wahr und fordern Sie den Absender der Werbung auf, Ihnen Auskunft zu erteilen:

- über alle zu Ihrer Person gespeicherten Daten, auch soweit sie sich auf Herkunft und Empfänger beziehen

- über den Zweck der Speicherung und

- im Fall automatisierter Datenverarbeitung über Personen und Stellen, an die Ihre Daten regelmäßig übermittelt werden.

Herkunft und Empfänger müssen von Adressunternehmen jedoch nur dann genannt werden, wenn Sie begründete Zweifel an der Richtigkeit der Daten geltend machen.

Sie können beim speichernden Unternehmen (also bei jedem, der Sie mit Werbebriefen angeschrieben hat, aber auch bei Adresshändlern, von denen Sie wissen, dass sie Ihre Adresse speichern) der Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung oder Markt- und Meinungsforschung gemäß § 28 Abs. 3 Bundesdatenschutzgesetz jederzeit widersprechen - also bereits bei Abgabe der Adresse oder Abschluss eines Vertrages, aber auch zu jedem späteren Zeitpunkt. Die weitere Verwendung Ihrer Daten durch die speichernde Stelle wäre dann strafbar.

Robinsonliste

Wollen Sie Ihren Widerspruch im kommerziellen Bereich möglichst effizient gestalten und breit streuen, so bietet sich die Aufnahme in die sogenannte Robinson-Liste an. Es handelt sich hierbei um eine von der deutschen Werbewirtschaft geführte Liste „werbeunwilliger BürgerInnen”, die von den Mitgliedern des Deutschen Direktmarketing-Verbands beachtet wird, d.h. von diesen wird Ihre Adresse gesperrt. Allerdings erzielt man hierdurch keinen vollständigen Erfolg, denn nur ein Teil der Adresshändler ist dem Verband angeschlossen und die Aktualisierung der Liste erfolgt nicht eben häufig. Zwischen Eintragung und erstem Erfolg kann daher einige Zeit vergehen, denn erst bei der jeweils nächsten Aktualisierung von Adressbeständen wird Ihre Anschrift ausgefiltert. Die Eintragung muss alle 5 Jahre erneut beantragt werden.

Beantragen Sie die Aufnahme in die Robinson-Liste unter:

Deutscher Direktmarketing-Verband e.V.

Robinson-Liste

Postfach 1401

71243 Ditzingen

Haben Sie das Gefühl, dass in einem Sie betreffenden Fall ein Datenschutzverstoß vorliegt, so wenden Sie sich bitte an die jeweils zuständige Datenschutz-Aufsichtsbehörde. Die Zuständigkeit richtet sich dabei nach dem Bundesland, in dem das beschuldigte Unternehmen seinen Sitz hat. Die Anschriften der Aufsichtsbehörden finden Sie im Internet unter www.datenschutz.de (Stichwort: Institutionen) oder Sie können sie telefonisch bei der Geschäftsstelle der Deutschen Vereinigung für Datenschutz e.V., Bonner Talweg 33-35, 53113 Bonn, Tel. 0228/22 24 98 erfragen.

Der Bundesbeauftragte für die Datensicherheit und die Informationsfreiheit (BfDI) hat zum Thema „Adresshandel und unerwünschte Werbung” eine Broschüre herausgegeben.

Quelle: Deutsche Vereinigung für Datenschutz e.V.

Individualisierter Verbraucherschutz mit der DDV-Robinsonliste

22.07.2008

Verbraucher wollen selbst wählen, welche Werbung sie erhalten möchten

Immer mehr Verbraucher entschließen sich, die Robinsonliste des Deutschen Dialogmarketing Verbandes DDV zu nutzen, um selbst entscheiden zu können, aus welchen Bereichen sie Werbung erhalten möchten und aus welchen nicht. Ein Eintrag in die Robinsonliste ermöglicht es, nur noch erwünschte personalisierte Werbesendungen zugesandt zu bekommen und sich vor unaufgefordert zugeschickten zu schützen. Bis Ende Juni 2008 haben sich 18.000 Bürger neu eintragen lassen, damit sind es nun insgesamt 675.440 Einträge. Erfreuliche Entwicklung: Gestiegen ist der Anteil derjenigen, die sich für die „Alternative B” entschieden haben, einem Ausschlussverfahren, bei dem man ankreuzen kann, aus welchen Branchen man keine Werbung mehr erhalten möchte. Zurzeit machen bereits 11 Prozent der Neuzugänge von dieser Möglichkeit Gebrauch, sich auf Werbung zu konzentrieren, die erwünscht ist. Der DDV fühlt sich damit einmal mehr bestätigt, dass die im Jahr 2005 eingeführte Alternative B für die Bürger einen hohen Nutzwert hat.

Die Robinsonliste gibt es bereits seit 1971. Sie bezieht sich auf unaufgefordert zugesandte personalisierte Werbebriefe, nicht auf Werbung aus Unternehmen, mit denen der Verbraucher bereits in Kontakt getreten ist. Unternehmen gleichen die Robinsonliste mit ihren Werbeadressen ab und verzichten auf das Versenden von personalisierter Werbepost an die dort enthaltenen Adressen. Bei über 90 Prozent des Gesamtvolumens an Werbebriefen erfolgt bereits ein Einsatz der Robinsonliste auf freiwilliger Basis. Eine Robinsonliste für Telefonwerbung bietet der DDV nicht an, da es diese nach der Rechtsauffassung des Verbandes nicht geben kann. Die Gesetzgebung sieht vor, dass für Anrufe bei Privatpersonen - anders als bei der Zusendung von Werbebriefen - stets die vorherige Zustimmung zu einem Anruf vorliegen muss. Ein Abgleich mit „gesperrten Adressen” oder einer Negativliste ist von daher systemwidrig. Verbraucherinnen und Verbraucher können sich über die Robinsonliste auf der Website www.ddv-robinsonliste.de informieren.

Quelle: Deutscher Direktmarketing-Verband

Werbung und Adresshandel

September 2012

Die werbliche Ansprache bestehender oder potenzieller Kunden ist für die Unternehmen von herausragender Bedeutung, um den Absatz zu steigern und sich neue Zielgruppen zu erschließen. Die Sammlung und Auswertung ihrer personenbezogenen Daten bildet die Grundlage einer möglichst interessenbezogenen Werbung durch die Unternehmen. Werbung und Adresshandel sind dabei eng miteinander verbunden, da die werbenden Unternehmen häufig nicht nur ihre eigenen Datenbestände nutzen, sondern auch auf die Kenntnisse spezialisierter Dienstleister zurückgreifen.

Für die Kunden kann die Information über neue Produkte und Rabattaktionen willkommen sein - oder einfach nur stören. Die folgenden Informationen sollen Ihnen einen Überblick über die Bestimmungen und Rechte im Zusammenhang mit dem Datenhandel und der Werbung geben. Sie sind der gemeinsam vom BfDI und mehreren Landesdatenschutzbeauftragten herausgegebenen Broschüre „Adresshandel und unerwünschte Werbung” entnommen, welche zudem viele weitere praktische Tipps enthält.

Wie kommen die werbenden Unternehmen an meine Adresse?

Einige Unternehmen führen gezielt Preisausschreiben, Verlosungen oder Informationsveranstaltungen durch, um an Anschriften und werberelevante Informationen zu kommen. Auch Kundenbindungsprogramme und Rabattsysteme dienen häufig diesem Zweck. Viele Werbende greifen darüber hinaus auf Adressbestände anderer Unternehmen und Organisationen zurück.

Dabei kann es durchaus sein, dass das werbende Unternehmen selbst weder Ihre Adresse noch sonstige Informationen über Sie speichert. Denn oft führen Unternehmen die Werbung nicht selbst durch, sondern beauftragen ein anderes Unternehmen damit, für sie zu werben. Diesem Dienstleister wird es überlassen, die konkreten Adressen aus eigenen Beständen auszuwählen oder von einem Adressmakler oder -händler zu mieten.

Nicht nur Adresshandelsunternehmen vermieten oder verkaufen auf spezielle Zielgruppen zugeschnittene Datenbestände. Auch andere Unternehmen und sonstige Organisationen können ihre Kunden- oder Mitgliederadressen vermieten oder verkaufen. Das gilt beispielsweise für Versandhandelsunternehmen. Diese können aufgrund langfristiger Geschäftsbeziehungen mit ihren Kundinnen und Kunden zahlreiche Adressen anbieten, wenn sie dabei bestimmte Regeln einhalten, die das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) vorschreibt.

Sind Weitergabe und Nutzung meiner Adresse für Werbezwecke zulässig?

Grundsätzlich dürfen Sie ohne Ihre Einwilligung nicht persönlich mit Werbung angesprochen werden. Es gibt aber leider zahlreiche Ausnahmen von diesem Grundsatz. Bei bestimmten personenbezogenen Daten, den sogenannten Listendaten, ist es oft auch ohne Ihre Einwilligung möglich, dass diese Daten für Zwecke der Werbung genutzt und weitergegeben werden, solange Sie nicht widersprechen oder die verantwortliche Stelle nicht aus sonstigen Gründen annehmen muss, dass Ihre schutzwürdigen Interessen der Werbenutzung entgegenstehen.

Zu den Listendaten gehören nicht nur Name und Anschrift, Titel und akademischer Grad, sondern auch Geburtsjahr, Berufs-, Branchen oder Geschäftsbezeichnung sowie ein Merkmal, das die einzelne Person als einer Gruppe angehörend kennzeichnet, beispielsweise Teetrinker(in), Golfspieler(in) oder Hundebesitzer(in).

Diese Listendaten können auch ohne Ihre Einwilligung für Werbezwecke verwendet werden, wenn das werbende Unternehmen die Daten von Ihnen selbst erhalten oder aus öffentlichen Branchen-, Adress- oder Telefonverzeichnissen entnommen hat. Darüber hinaus können diese Daten für die Spendenwerbung für gemeinnützige Organisationen verarbeitet werden. Auch berufliche Werbung unter Ihrer dienstlichen oder geschäftlichen Adresse ist ohne Weiteres erlaubt.

Eine Weitergabe von Listendaten für die Werbenutzung ist darüber hinaus möglich, wenn gesetzliche Kennzeichnungs- und Informationspflichten eingehalten werden, die für die Betroffenen den Weg ihrer Daten nachvollziehbar machen.

Außerdem können Unternehmen ihre eigenen Adressdateien nutzen, um für andere Unternehmen Werbung zu machen. Es muss lediglich aus der Werbung erkennbar sein, bei welcher Stelle die Adressen gespeichert sind und welche Stelle die Werbung betreibt.

Weitere personenbezogene Daten - zum Beispiel zu Ihrem Kauf- und Zahlungsverhalten - dürfen immer nur dann für Werbezwecke weitergegeben oder genutzt werden, wenn Sie vorher eingewilligt haben. Eine wirksame Einwilligung setzt voraus, dass Sie über den Zweck der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung unterrichtet wurden. Außerdem müssen Sie darauf hingewiesen werden, dass die Einwilligung freiwillig ist und Sie sie jederzeit widerrufen können. Wenn Sie Ihre schriftliche Einwilligung gemeinsam mit anderen Erklärungen abgeben sollen, muss die Einwilligung optisch hervorgehoben werden.

Wie kann ich mich vor der Weitergabe meiner Adresse schützen?

Wenn Sie ausdrücklich um Ihre Einwilligung in die Nutzung Ihrer Daten für Werbezwecke gebeten werden, überlegen Sie gut, ob Sie Ihre Daten wirklich für diesen Zweck preisgeben wollen. Auch wenn Ihnen Rabatte oder Bonuspunkte angeboten werden, lohnt sich das oft nicht. Die späteren Belästigungen können ärgerlich sein, und manche Sonderangebote oder Rabatte, mit denen Sie gelockt werden sollen, entpuppen sich als Mogelpackung. Der Abschluss eines Vertrages darf übrigens nicht von einer Einwilligung abhängig gemacht werden, soweit ein anderer Zugang zu gleichwertigen vertraglichen Leistungen ohne die Einwilligung nicht oder nicht in zumutbarer Weise möglich ist.

Auch gesetzlich erlaubter Adresshandel und Werbung werden unzulässig, sobald Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Daten für Werbezwecke erheben. Dazu müssen Sie gegenüber der verantwortlichen Stelle (zum Beispiel der werbenden Firma oder dem Adresslieferanten) erklären, dass Ihre Daten für Zwecke der Werbung weder genutzt noch weitergegeben werden sollen. Sie können gleichzeitig auch der Verarbeitung Ihrer Daten für die Markt- und Meinungsforschung widersprechen, wenn Sie das wünschen. Ihr Widerspruch könnte beispielsweise wie folgt lauten:

„Ich widerspreche der Nutzung oder Übermittlung meiner Daten für Werbezwecke und für die Markt- oder Meinungsforschung.”

Sie können jederzeit widersprechen, also auch bereits dann, wenn Sie Ihre persönlichen Daten erstmals gegenüber einem Geschäfts- oder Vertragspartner angeben. Damit können Sie erreichen, dass es gar nicht erst zur Zusendung von Werbebriefen kommt.

Auf Ihr Widerspruchsrecht müssen Sie übrigens bei der Werbeansprache hingewiesen werden und erfahren, wie und wo Sie Widerspruch einlegen können.

Wie erfahre ich, wer mit meiner Anschrift handelt oder wirbt?

Hier helfen Ihnen einige Informationspflichten und Auskunftsrechte, die im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt sind:

Haben Unternehmen oder sonstige Organisationen vor, die von Ihnen erhaltenen Daten nicht nur für den vereinbarten Zweck, sondern beispielsweise auch für Werbezwecke zu verarbeiten oder zu nutzen, so müssen sie Sie bereits bei Erhebung Ihrer Daten über diese Zwecke und die möglichen Arten von Empfängern der Daten unterrichten (§ 4 Absatz 3 BDSG).

Wenn Unternehmen gezielt durch Verlosungen, Preisausschreiben, Haushaltsbefragungen oder bei Informationsveranstaltungen Daten erheben, um sie anschließend für Werbezwecke zu verwenden oder zu veräußern, müssen Sie von vornherein um Ihre Einwilligung in diese Nutzung für Werbezwecke gebeten werden und über die Tragweite dieser Einwilligungserklärung informiert werden. Wenn Sie die Einwilligung mündlich erteilen, ist Ihnen der Inhalt Ihrer Einwilligung später schriftlich zu bestätigen. Elektronische Einwilligungen müssen protokolliert werden, und Sie müssen jederzeit die Möglichkeit haben, den Inhalt Ihrer Einwilligung noch einmal abzurufen (§ 4a, § 28 Absatz 3a BDSG).

Mit dem Werbeschreiben selbst müssen Sie über die verantwortliche Stelle für die Verarbeitung Ihrer Adressdaten (zum Beispiel das werbende Unternehmen) sowie über Ihr Widerspruchsrecht informiert werden (§ 28 Absatz 4 Satz 2 BDSG).

Wenn das werbende Unternehmen keine eigenen Datenbestände nutzt, sondern etwa ein Adresshandelsunternehmen mit der Werbung beauftragt, muss sich aus dem Werbeschreiben eindeutig ergeben, welche Stelle für die Datennutzung verantwortlich ist (§ 28 Absatz 4 Satz 2 BDSG).

Wurden die Daten, die für Werbezwecke genutzt werden, ursprünglich durch ein anderes Unternehmen erhoben, so muss sich aus dem Werbeschreiben auch ergeben, welches Unternehmen Ihre Daten erstmalig erhoben hat (§ 28 Absatz 3 Satz 4 BDSG).

Ihr Auskunftsrecht: Sie können gemäß § 34 Absatz 1 BDSG von dem werbenden Unternehmen oder dem Adresslieferanten grundsätzlich Auskunft verlangen über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten, ihre Herkunft, den Zweck der Speicherung und die Empfänger, an die Daten weitergegeben werden. Soweit konkrete Empfänger noch nicht genannt werden können, reicht es, Kategorien von möglichen Empfängern der Daten wie beispielsweise Autohändler oder Versandhandelshäuser anzugeben. Dieses Auskunftsrecht wird für nach dem 1. April 2010 erhobene oder gespeicherte Daten durch eine gesetzliche Pflicht zur Dokumentation der Herkunft für übermittelte Adressdaten unterstützt (§ 34 Absatz 1a BDSG).

Nur wenn ein gewerbsmäßiger Adresshändler ein überwiegendes Interesse an der Wahrung eines Geschäftsgeheimnisses darlegt, kann er die Auskunft zu Herkunft und Empfänger der Daten verweigern.

Wie kann ich mich vor unerwünschter Werbung schützen?

In jedem Einzelfall Werbewiderspruch einzulegen, kann sehr aufwendig sein. Im Folgenden haben wir daher noch ein paar Empfehlungen, wie Sie die Werbeflut möglichst weitgehend von Briefkasten, Telefon, Faxgerät und PC fernhalten können:

Werbung per Post

Briefkastenaufkleber „Keine Werbung bitte”

Der Aufkleber schützt vor Werbematerial und sonstigen, nicht an Sie adressierten Postwurfsendungen. Die Verteilerinnen und Verteiler müssen sich an Ihren Wunsch halten. Tun sie es nicht, liegt ein Verstoß gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) vor. In diesem Fall können Sie selbst oder ein Verbraucherverband gegen das Verteiler- bzw Werbeunternehmen zivilrechtlich vorgehen.

Keinen Schutz bietet der Aufkleber vor Werbezuschriften, die persönlich an Sie adressiert sind. Auch bei Werbung, die zwar nicht namentlich adressiert ist, aber an die Bewohner eines konkreten Hauses gesendet wird, hilft der Aufkleber leider nicht. Denn die Post kann und darf in diesen Fällen nicht feststellen, ob es sich um unerwünschte Werbung oder aber um eine von Ihnen veranlasste Zusendung oder etwa um ein Schreiben Ihrer Hausverwaltung handelt.

Robinson-Liste

Für adressierte Werbebriefe bietet der private Deutsche Dialog-Marketing-Verband (DDV) Verbraucherinnen und Verbrauchern an, sich in die sogenannte Robinson-Liste eintragen zu lassen. Die dem DDV angeschlossenen Unternehmen erhalten dann die Nachricht, dass Sie keine Werbung wünschen. Auf diesem Weg erreichen Sie eine deutliche Reduktion der Werbeflut. Eine Eintragung gilt für 5 Jahre. Das Formular für die Aufnahme in die Liste erhalten Sie bei:

DDV, Robinson-Liste, Postfach 1401, 71243 Ditzingen,

Telefon: 0 71 56 / 95 10 10,

oder unter www.ddv-robinsonliste.de.

Werbung per Telefon, Fax oder SMS

Sie können gegen Werbende, die Sie ohne Ihre Einwilligung per Telefon, Fax oder SMS mit Werbung ansprechen, in der Regel zivilrechtlich vorgehen. Sie können dazu Unterlassung der Werbung verlangen oder eine Stelle einschalten, die die werbende Stelle abmahnt. Unterstützung dafür erhalten Sie bei den Verbraucherschutzverbänden oder bei der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs. Die Adressen finden Sie im Anhang der Broschüre. Die Verbraucherschutzorganisationen sind zur außergerichtlichen Rechtsberatung und -besorgung auf dem Gebiet des Verbraucherrechts berechtigt. Sinnvoll ist dieses Vorgehen jedoch nur dann, wenn die Werbung von einem in Deutschland ansässigen Anbieter stammt.

Auch hier besteht zwar die Möglichkeit einer Eintragung in Robinsonlisten oder vergleichbare Listen gegen Telefon-, Telefax- oder E-Mail-Werbung. Da Werbung auf diesem Weg im Gegensatz zur Briefwerbung generell nur mit Einwilligung erlaubt ist, haben solche Listen jedoch wenig Sinn. Manchmal werden sogar Gebühren für die Eintragung in die Listen verlangt. Das ist besonders unseriös. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass Listen gegen die Telefon-, Telefax- oder E-Mail-Werbung missbräuchlich genutzt werden, um gerade den eingetragenen Personen Werbung zu senden. Auf einen Eintrag kann deshalb verzichtet werden.

Telefonwerbung

... ist ohne Ihr vorheriges Einverständnis unzulässig. Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, haben Sie 2 Möglichkeiten: Entweder Sie weisen die anrufende Person knapp auf die Rechtswidrigkeit des Anrufs hin und beenden das Gespräch. Oder Sie versuchen, das werbende Unternehmen zu identifizieren. Da eine Rufnummernunterdrückung für Werbeanrufe verboten ist, sollten Sie mindestens die Telefonnummer des werbenden Unternehmens festhalten können.

Die Bundesnetzagentur hält unter www.bundesnetzagentur.de ein Formular bereit, mit dem Sie Anzeige erstatten können, wenn Sie unerlaubte Telefonwerbung erhalten. Mit diesem Formular werden die Angaben erfragt, die die Bundesnetzagentur für ein Bußgeldverfahren wegen unerlaubter Telefonwerbung benötigt.

Fax- und SMS-Werbung

... ist ebenfalls ohne Ihr vorheriges Einverständnis unzulässig. In vielen Fällen ist es sehr schwierig, den entsprechenden Unterlassungsanspruch durchzusetzen. Denn die Absender der rechtswidrigen Werbefaxe oder SMS, die oft nicht identisch mit den Werbenden sind, lassen sich - wenn überhaupt - nur mit großem Aufwand ermitteln. Vielfach werden Fax oder Handy-Nummern nicht gezielt ausgewählt, sondern durch Computer erstellt. Wegen der einfachen und allseits bekannten Nummernstruktur bedarf es nur eines kleinen Programms, das automatisch Nummern erzeugt. An die künstlich erzeugten Verbindungsnummern werden dann Faxe oder Werbe-SMS versandt - in der Hoffnung, dass sich hinter möglichst vielen Nummern tatsächliche Anschlüsse verbergen. Auch für die Anzeige unzulässiger Fax und SMS-Werbung finden Sie unter www.bundesnetzagentur.de Formulare.

Werbung per E-Mail

Auch die Werbung per E-Mail ist meist nur dann erlaubt, wenn Sie Ihre Einwilligung erteilt haben. Sie ist allerdings auch zulässig, wenn das absendende Unternehmen Ihre E-Mail-Adresse im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware oder Dienstleistung von Ihnen erhalten hat. In diesem Fall darf das Unternehmen Ihre E-Mail-Adresse aber nur zur Direktwerbung für eigene ähnliche Waren oder Dienstleistungen verwenden. Sie können sich auch gegen diese Werbung wehren, indem Sie der Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse für Werbezwecke widersprechen. Auf das Recht zum jederzeitigen Widerspruch muss das werbende Unternehmen Sie hinweisen. Unterlässt es dies, ist die Werbung unzulässig.

Quelle: Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

3D-Drucker drängen in den Markt

08.04.2013

- BITKOM-Umfrage zu 3D-Printing

- Herausforderungen für Wirtschaft und Politik

3D-Drucker werden sich am Markt durchsetzen und einen enormen Einfluss auf große Teile der Wirtschaft haben. 81 Prozent aller ITK-Unternehmen rechnen damit, dass 3D-Drucker einzelne Branchen stark verändern. 3 Prozent meinen sogar, die Geräte würden die Wirtschaft insgesamt revolutionieren. Das ergab eine repräsentative Befragung im Auftrag des Hightech-Verbandes BITKOM. Nur 8 Prozent der befragten Unternehmen sind der Meinung, 3D-Drucker würden generell keine große Bedeutung entwickeln. Lediglich 6 Prozent glauben, die Geräte seien vor allem für Privatverbraucher interessant. „3D-Drucker haben das Potenzial, schon in wenigen Jahren viele Wirtschaftszweige nachhaltig und stark zu verändern”, sagte BITKOM-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder zum Start der Hannover Messe. Nicht nur Güter des täglichen Gebrauchs wie Geschirr und Designgegenstände, Spielzeug oder Materialien für Heimwerker kann man künftig mit 3D-Druckern zu Hause nach Bedarf herstellen. Langfristig ist denkbar, dass beispielsweise auch Ersatzteile fürs Autos oder gar Zahnfüllungen oder Prothesen vor Ort in Werkstätten oder Arztpraxen mit speziellen 3D-Druckern produziert werden.

3D-Drucker werden sich am Markt durchsetzen und einen enormen Einfluss auf große Teile der Wirtschaft haben. 81 Prozent aller ITK-Unternehmen rechnen damit, dass 3D-Drucker einzelne Branchen stark verändern. 3 Prozent meinen sogar, die Geräte würden die Wirtschaft insgesamt revolutionieren. Das ergab eine repräsentative Befragung im Auftrag des Hightech-Verbandes BITKOM. Nur 8 Prozent der befragten Unternehmen sind der Meinung, 3D-Drucker würden generell keine große Bedeutung entwickeln. Lediglich 6 Prozent glauben, die Geräte seien vor allem für Privatverbraucher interessant. „3D-Drucker haben das Potenzial, schon in wenigen Jahren viele Wirtschaftszweige nachhaltig und stark zu verändern”, sagte BITKOM-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder zum Start der Hannover Messe. Nicht nur Güter des täglichen Gebrauchs wie Geschirr und Designgegenstände, Spielzeug oder Materialien für Heimwerker kann man künftig mit 3D-Druckern zu Hause nach Bedarf herstellen. Langfristig ist denkbar, dass beispielsweise auch Ersatzteile fürs Autos oder gar Zahnfüllungen oder Prothesen vor Ort in Werkstätten oder Arztpraxen mit speziellen 3D-Druckern produziert werden.

3D-Drucker sind mittlerweile ab rund 2.000 Euro zu haben. Sie kehren die Formgebung von Gütern um. Normalerweise wird Material abgetragen: etwa ein Stück Metall oder Holz von Maschinen oder Menschen gefräst, geschliffen, gedreht, gedengelt oder gedrechselt. Experten sprechen von zerspanender Bearbeitung. Das Endprodukt entsteht also durch Trennung - ähnlich wie bei einem Bildhauer, der einen Marmorblock bearbeitet.

3D-Drucker hingegen arbeiten ähnlich wie Töpfer oder Maurer: Ein Produkt wird gefertigt, indem Material schichtweise aufgebaut wird - nur automatisch. Zunächst wird das Produkt in einem Datensatz als virtuelles 3D-Modell beschrieben. Beim Druck dieser Datei wird in der Regel ein Grundstoff (meist flüssiger Kunststoff, aber auch Keramik oder Metall) Schicht für Schicht per Spritzdüse auf einer Grundfläche aufgebracht, dann wird die Fläche millimeterweise abgesenkt und die neue Lage aufgebracht. So entsteht aus einer Computerdatei ein 3-dimensionales Produkt. Rohleder: „3D-Drucker stellen viele Branchen vor enorme Herausforderungen. Wertschöpfungsketten werden sich stark verändern und auch der Produkt- und Markenschutz muss ganz neu gedacht werden.”

Zur Methodik: Das Meinungsforschungsinstitut Aris hat im Februar im Auftrag des BITKOM 320 Unternehmen aus der ITK-Branche zu den Potenzialen von 3D-Druckern befragt. Die Umfrage ist repräsentativ für die Branche.

Frisch aus dem Drucker – Die 3D-Technologie könnte die Logistik verändern. Risiko oder Revolution?

Mai 2013

Zum Thema 3D-Druck veröffentlichte die Mitarbeiter-Zeitung Premium Post in ihrer Ausgabe 2/2013 folgenden Beitrag, der dank der freundlichen Zustimmung der Redaktion diese Chronik bereichert:

Schuhe, Ersatzteile für das Auto oder eine neue Küchenlampe schnell selbst ausdrucken? Was nach Zukunftsmusik klingt, ist in der Industrie längst Realität. Bereits seit den 1980er-Jahren können 3D-Drucker Objekte zum Anfassen herstellen. Heute ist ein Einsteigermodell schon ab 500 Euro zu haben. Weil die Geräte immer billiger werden, ist künftig wohl mit einem starken Wachstum auf dem Markt für 3D-Drucker zu rechnen.

Anfang Februar 2013 veranstaltete Solutions & Innovation (S&I) im Innovation Center *) der Deutschen Post DHL in Troisdorf eine Tagung zum Thema 3D-Druck. Wie sehen die Möglichkeiten dieser Technologie aus? Wo sind ihre Grenzen? Und was sind die Konsequenzen für die Logistikbranche? Diese und weitere Fragen wurden während des ersten „3D Printing Day” mit Experten und Interessierten aus dem Postkonzern, insbesondere Vertretern von DHL Supply Chain, diskutiert.

Neue Geschäftsmodelle: 2 Visionen